表現フィールドリサーチ

人とアートとの出会いをつなぎ、アート砂漠にオアシスを。 アートプロジェクト「砂漠の水」

「砂漠の水」。この言葉から、みなさんはどんなイメージが湧きますか? 「生物がほとんど存在しない、静かで孤独な場所で唯一、生き物たちに希望と喜びを与えるもの」。そんなイメージでしょうか。実はこの言葉は、繊維画アーティストの稲葉怜さんを中心に、若手アーティストが立ち上げたアートプロジェクトの名前。今回はその名の通り、アーティストが生きにくい砂漠のような世界に水を撒き、オアシスを生み出す。そんな目的を掲げ、プロジェクトを展開する一般社団法人 砂漠の水の代表である稲葉さんに、プロジェクトを立ち上げた経緯や、活動の軸となっている想いについて話を伺いました。

01「日本のアート環境を変えたい」。 一人のアーティストの想いからはじまったプロジェクト。

モダンと伝統が入り混じる街・銀座。そんな街のシンボル的存在である歌舞伎座の前に位置する複合ビルで、2023年6月に砂漠の水主催のアートプロジェクト『砂漠の水vol.12「0→1」』が開催されました。改装を間近に控えたビルの4フロアを活用して行われた本プロジェクトには、画家、ジュエリーアーティスト、染色作家、陶芸家、音楽家、写真家など、ジャンルや年齢、経歴の異なるさまざまなアーティストたちが参加。絵画、映像、インスタレーション、音響といった幅広いジャンルのアート作品が空間を豊かに彩っていました。

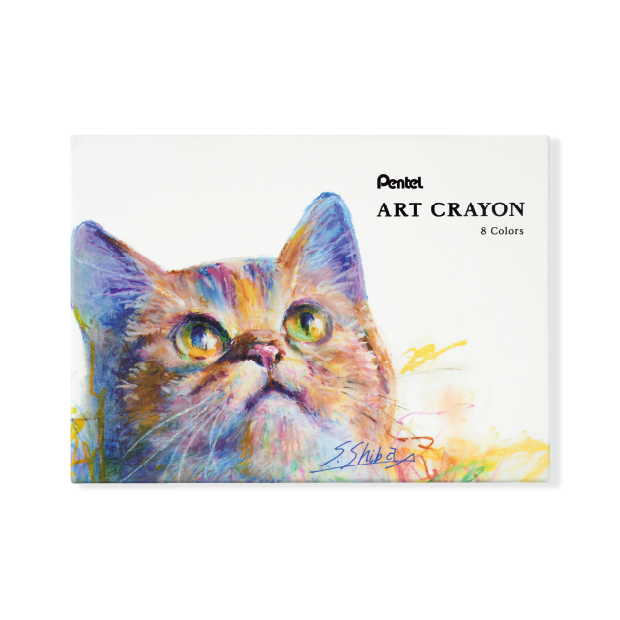

会場にはぺんてるのアクリルえのぐ「スクールガッシュ」の姿も。会場に並ぶ作品の一部に使用されています。

砂漠の水の代表である稲葉怜さんはプロジェクトへの想いをこう語ります。

「ジャンルを超えたさまざまな作品と出会えること。これが砂漠の水プロジェクトの一つの特徴です。あえてそのような構成にする背景には、これまでアートに触れてこなかった方にも楽しんでもらえるように、という私たちの強い想いがあるんです」

海外とは違い、日本にはアートで生計を立てていけるアーティストは少ないという厳しい現実があります。その要因の一つといえるのが、アートに対する敷居の高さ。海外には、子どもの頃からアート作品を購入して部屋に飾るなど、アートが人々の日常生活に根付いている国もあります。一方、アートが日常にそれほど浸透していない日本では、関心はあってもアートの買い方さえわからない、アートは自分とは距離があるものだと感じている人が多くいます。「そんな現実を変えたい」。この想いが、砂漠の水を立ち上げたきっかけであり、活動の軸になっていると稲葉さんは言います。

「旅が好きで海外にもよく行きますが、街で絵を描いていると道行く人が話しかけてくれるんですよ。絵を買い取ってくれたり、物々交換をしたりすることもあります。アーティストに対するリスペクトをすごく感じる環境で、日本にもこんなアート環境があるといいなと思ったんです」

02想いがカタチになった初めてのプロジェクト「Ripple(リプル)」。

日本のアート環境を変えるためにも、アーティストとアートに関心のある人をつなぐ、楽しい世界の入り口を作りたい。そんな想いを抱き続けていた矢先、その想いを叶えるチャンスが巡ってきました。そのチャンスをしっかり掴み、カタチにしたのが、砂漠の水の記念すべき初プロジェクトとなったイベント「Ripple(リプル)」でした。

©️土屋貴章(303BOOKS)

2021年7月、東京赤坂にあるゲストハウスがコロナ禍の影響で閉館になる知らせを受けた稲葉さんは、閉館前の一ヶ月間、全館を貸し切って展示やライブなどを行うイベントを開催。コロナ禍で活動の制限を余儀なくされていたアーティストを応援する意図も込めたこのイベントには、稲葉さんが声掛けをした65名ものアーティストたちが参加しました。作品の展示販売だけでなく、ワークショップ、ミュージシャンによるライブパフォーマンスなどが行われ、連日多くの人たちが訪れ、予想以上の反響を呼びました。この成功が、砂漠の水を本格的に立ち上げる後押しになったと稲葉さんは言います。

「反響が大きくて驚きましたし、単純に楽しかったですね。ここで初めて作品が売れたアーティストの方もいましたし、売れることによってさらに新しい仕事の話が舞い込んでくる。熱量の高い人たちが集まって化学反応が起きて……。人と人、人とアートをつなげる醍醐味もそうですが、こんなにもいろんな方たちと一緒に楽しめるものにできるなんて思ってもみなかったんです」

周囲からの開催を求める声、それに始めたことをやめるのが苦手な自身の性分も手伝って、砂漠の水の活動を続けることに決めた稲葉さん。2021年11月には法人化し、志を同じくする仲間とともに活動を展開。環境問題、伝統文化、アートを3本柱に据えて、各地でアート活動のほか、ビーチクリーン活動などを行っています。これまでに、伊勢丹新宿店や道玄坂のカフェ&ダイニングでのコラボイベントや、ゴミを網に結び付けて親子のクジラを作る横浜開港祭での参加型イベントなど、場所ごとにアプローチを変えながら複数のアーティストと共にさまざまな活動を行ってきました。

03“出会い”が、アートの未来をつなぐキーワード。

稲葉さんの繊維画。一本一本丁寧に糸をほぐし、キャンバスに貼り付けることでモチーフを描き出す。

ご自身も着物の糸を貼り付ける独自の手法を使った繊維画の画家である稲葉さん。実は、過去にアーティスト活動をやめようと思ったことが何度かあったそうです。それでもこうして続けてきたのはなぜなのか。その理由を尋ねてみると返ってきたのは、「いつでも出会いがそうさせた」という意外にも受け身の答え。

「展示場所がないなど、物理的な理由でやめようと思ったことも何回かありました。でも、そういう時に限って、なぜか目の前に手を差し伸べてくれる人が現れるんですよ。たまたま参加した会食で出会った初対面の方が『この場所を使っていいよ』と言ってくださったり。アートを続けるというよりも、周りとのご縁によって続けさせてもらっているという感じです」

謙虚な姿勢と眼差し。ですが、それと同時に彼女から浮き上がってくるのは、アートの持つ力に魅了された一人の人間の姿。そもそも稲葉さんにとってアートとはどのような存在なのでしょうか。

「アーティストである私にとって、アートは内にあるものを表出させる対象であり、コミュニケーションツールでもあります。一方で、気持ちを落ち着かせてクリアにしてくれたり、心を強くしてくれたり、人生を瑞々しく、豊かにしてくれるものだとも感じています。作品購入者の中には、10年経っても『未だに作品に救われています』とおっしゃってくださる方もいるんですよ。アートと深くつながれると、一生を共にする関係になれるんですよね」

サーフボードもキャンバスに。

たしかに、会場に展示されたそれぞれに趣の異なる作品と向き合うと、作品の数だけ、いろいろな感覚や感情が引き出され、自分の内にある何かが解放されていくように感じます。その中には、もしかすると自分自身、初めて出会う感覚などもあるかもしれません。この“出会い”こそが、砂漠の水をふくめ、自分のアート活動のキーワードだと稲葉さんは語ります。

「展示をする際、私は新しい出会いに期待しています。新しいアーティスト、新しい作品、新しいお客さんとの出会い。出会いがあるから、いろいろなものがつながり、関わる人が増えていくんです」

幼い頃から革の端材やパーツ、古い端布などを集める収集癖があったという稲葉さん。

ある時、着物の端布の繊維から目が離せなくなり、おもむろにキャンバスに乗せたことが繊維画のきっかけだったそう。制作には、海外で買いつけた端布や旅先から持ち帰った繊維を使うこともあるのだとか。日に焼けて色が褪せているものや少し裂けてしまっているものも、そこに歴史やストーリーを想像して作品に活かしているそうです。

今回の展示でも、会場であるビルの改装にあたり、捨てられる運命にあったブラインドをえのぐを伸ばすためのヘラとして活用し、スクールガッシュで描いた作品もありました。偶然の出会いを見逃さず、大切につないでいく。それは自身の作品、そして砂漠の水の活動に一貫する稲葉さんの姿勢でもあります。

黒の背景に映えるピンクや白のえのぐは、実はぺんてるのスクールガッシュ。

柔らかな使い心地と鮮やかな発色が、稲葉さんがえのぐに求めるイメージとフィットしたそう。

展示期間中にライブペインティングで描かれた作品。えのぐを乗せた刷毛を軽やかに振り動かすことでできた線が、次々に布の上に広がっていきます。このしなやかな表現ができるのも、スクールガッシュだからこそ。

04砂漠の水の「水」は、あなた。 あなたがいて、アート砂漠にオアシスが生まれる。

今は知り合いのアーティストの参加が多い状況なので、今後はメディアの力を借りるなど認知を広げる方法を考え、まだ出会えていないアーティストに出会い、人や作品をつなげる力になれたらと砂漠の水の展望を語る稲葉さん。将来的には国内のみならず、海外進出も視野に入れて、繊細さやクオリティの高さが魅力の日本のアートを浸透させる活動を続けていくそうです。

砂漠の水の「水」とは、参加者、出展者、オーガナイザー、つまりプロジェクトに関わる「あなた」のことだそうです。あなたがいて、人がつながり、何もない砂漠にオアシスが生まれる。その水を砂漠に撒き続けた先で、私たちは一体どんな植物や動物と出会えるのでしょうか。私たちがまだ見ぬオアシスに想いを馳せる時、そこには新たな出会いがもうすでに生まれているのかもしれません。

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする