表現する人々

道具への愛着こそ芸を極める入り口。伝統芸能・能を支える朱墨ぺんてる筆。 能楽師・田邊恭資さん

無駄を極限まで排した舞台で、数百年も前から伝わる物語を歌舞で表現する能。

舞台の正面奥に描かれた松の前に座し、堂々たる構えで小鼓を打ち鳴らし、掛け声で物語を盛り立てる囃子(はやし)小鼓方能楽師の田邊恭資さん。

伝統芸能の世界に生き、修行に精進する日々を支えるのは、実は朱墨ぺんてる筆……!?

小鼓をはじめとして道具への愛着を大事にする田邊さんが、「知らぬ間に定番使いしていた」というぺんてる製品のあれこれや、知られざる能の世界について、お話を伺いました。

01今や手放せない、師匠から受け継いだ一本

「能楽師である私にとって欠かせないのは、この一本です」

能楽師・田邊恭資さんが、そういって手に取ったのは朱墨ぺんてる筆。

伝統芸能の世界で囃子小鼓方を務め、袴姿が凛とした田邊さんが筆ペンをかまえると、ハマりすぎるほどにハマります。

「能は歌と舞、音楽で構成される歌舞劇です。能面をつけて主役を務めるシテ方をはじめ、ワキ方・狂言方とよばれる演者が舞台で歌い舞うのですが、私たち囃子方の役目は音を用いて舞台に“説得力”を出すことなんですね。楽器演奏、そして掛け声で舞台の進行や演者のアクションにふさわしい空気を作り出し、心情や景色を表現することで物語を展開させていきます。映画にたとえると効果音や照明、ロケーションの設定といった演出の役割をしているようなイメージですね」

現在、上演される演目は200以上。

能の舞台を思い浮かべていただくとわかりますが、笛・小鼓(こつづみ)・大鼓(おおつづみ)・太鼓の4名からなる囃子方は、上演中は舞台の正面に観客と相対するように座す登壇者でもあります。

上演中は「手附(てつけ)」と呼ばれる囃子方の楽譜などを手元に置くことはできず、ひとつでも多くの演目を頭に叩き込んでおく必要がありますが、そこで活躍するのが筆ペンなのだとか。

「小鼓方の稽古は小鼓を打つものと思われるでしょうが、小鼓は物語にいれる合いの手のようなものですから、稽古は謡(うたい=セリフや歌のこと)を覚えることがむしろメインなんです。師匠や先輩からも、とにかく謡をうたえと言われ続けてきました。謡の文章が印字された謡本で覚えていく際に、文字の脇に自分で書き入れるために使うのが朱色の筆ペンなんです」

黒字の毛筆体で印字されている文字に、コントラストで際立つ朱色で書かれた文字。

朱墨ぺんてる筆は能楽界で愛用者が多く、田邊さんも師匠である大倉小鼓方大倉流宗家 大倉源次郎さんにならい使い始めたそうです。

見る・書く・謡う・聞く。覚え方は人それぞれですが、とにかく覚えないことには、始まらない能の世界。能楽師の道に入った人は、若い頃から必死で謡を覚えるそうです。

「いろんな方法を組み合わせて謡を覚えるのですが、私は目で見た方が記憶に残りやすいタイプ。ボールペンよりも線が太い筆ペンは視覚的な印象も残りますし、謡本も筆文字ですから“絵”のようにすっと頭に入ります」

インク量が調整できたり、穂先が割れてもお湯に浸せば整えることができたりと、長く、自分らしく使えるのもお気に入りのポイントなんだとか。

「使い込んで自分のものにしていく“お道具感”を感じられるのがいいんです。いろんな筆ペンを試しましたが、いちばん書き味も良かったし、とにかく私に都合がいい。

書き分けられるように朱墨以外の別の色があるとさらにうれしいですね。ぺんてるの筆タッチサインペンも使ってみたんですけれど、やはりできれば筆ペンの書き味で別の色があればベスト。とにかくずっとずっとなくならないでいてくれることを願うくらい、この筆ペンは私に欠かせません(笑)」

02デジタル全盛の時代だから、あえて手にしたいアナログの力

たとえば舞台への出演依頼やその返答も、その多くをハガキや手紙でやりとりするという能楽界。

「家族にも驚かれます。今どき、これほど手書きが飛び交う世界も珍しいって」

とはいえ、能楽師のみなさんも現代を生きる人たち。

仲間には謡本をデジタル化してタブレット画面で稽古をする人も少なくなく、田邊さんも各種SNSで発信をするなどデジタルは身近になるばかりです。しかし、その一方で「紙の謡本」や「手書き」というアナログへのこだわりも貫いています。

「すべてデジタル化すれば楽なのかもしれません。でも、自分としては手で書いた方が勉強になると思っているんです。古いものを写していくのが古典で、手で書く、手で写すのも勉強としてとても大事なこと。そこをサボってはいけないんじゃないかって」

習い事として小鼓を楽しむ一般の方に稽古をつける機会も多い田邊さん。マス目に謡を書いた「八つ割」を教材に使うそうですが、それもパソコンなどは使わず、すべて自ら手書き。

八つ割を使うことで変則的なリズムを含む謡をわかりやすく伝えることができる。

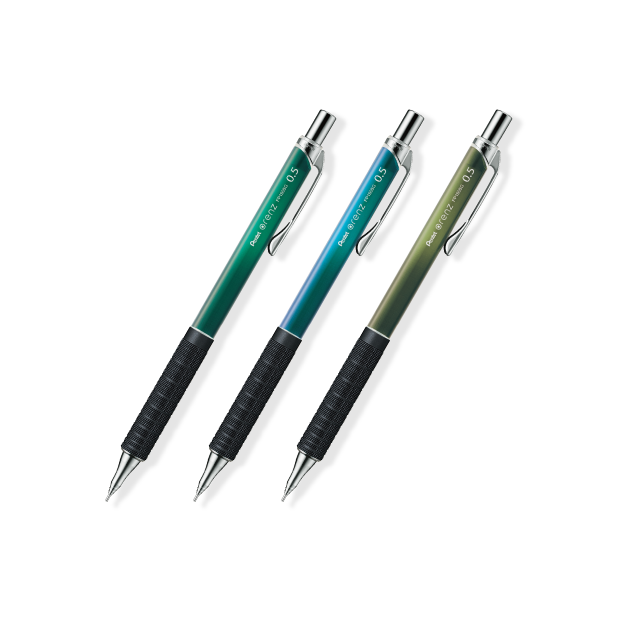

手書きは大変骨の折れる作業ですが、その時に使うのは、ぺんてるの「エナージェル」と、同じくぺんてるの「修正ボールペン〈極細〉」なのだそう。

筆ペン、筆タッチサインペンもお使いいただいているわけで、もしや、ぺんてるマニアでいらっしゃる……?

「いえいえ(笑)。手書きすると間違いもやはり出ますし、謡本は行間自体も狭いので、ピンポイントで消せるペン先の細い修正液が、たまたまぺんてる製品だった。ボールペンも元々はこだわりがまったくなかったのですが、ある時SNSで書きやすいと話題になっていて初めて知ったのがエナージェル。試しに使ってみたところ、本当に書きやすくてそれはもう感動しました。エナージェルだとこんなに楽に書けるんだ!って。それもまた偶然ぺんてるでした」

エナージェルのレトロな未来感のあるデザインにも、どこかメタルヒーローっぽさを感じて、昭和の少年心がくすぐられるんですと、にっこり。

「手書きや紙の謡本が好きなのも、使っていくうちに自分のものになっていって愛着が増していくからかもしれません。古本屋などで謡本が売られているのを見ると、ついつい買ってしまったり。蔵書印を押しているものがあったり当時の持ち主を感じることも多く、シンパシーを感じてしまいます」

03表現しないことが表現を際立てる、不思議な能の世界

「私たちの世界では、“自分”を表現しないのが大事だったりするんです」

表現するよろこびはなんですか?そう尋ねたところ返ってきたのはちょっぴり哲学的なお答え。

たとえば舞台正面に描かれた松の前で演奏する囃子方は、「松から浮かないように」と厳しく教え込まれ、また他の能楽師のみなさんにしても同様で登場から退場までニコリとすることもありません。

「一見するとなんとも不愛想。それなのに、能の世界がわかりはじめると内包するテンションの高さ、表現のユニークさに気づき、面白さを感じる不思議な芸能なんです」と笑う田邊さん。

舞台上での田邊さん。

極限までに削ぎ落とすからこそ身のこなしや少ない動きで物語の機微、隠れた感情が伝わる。時折繰り広げられる大胆な演出がギャップでいっそう引き立つ、まさに唯一無二の芸術です。

“能と歌舞伎の違いもまったく知らなかった”田邊さんが、能楽に触れたのは大学で勧誘されて入った能楽サークルでのこと。とある舞台で、静と動が大胆に転換するシーンを見て震えるような衝撃を受け、大学卒業後に能楽師の研修生としてこの道へ。20年以上経験を積み、面白さの輪郭がいっそう鮮やかになっていったといいます。

「ものすごく自由で、可能性へのチャレンジがよしとされる現代ですが、選択肢が多すぎるとかえって選べないことってありませんか。一方で能はものすごくシンプル。たとえば私たちは小鼓しか演奏しないわけですから狭く限定的な世界とも言えます。でも、だからこそ、そこには人も芸も凝縮して濃密な時間が存在しているんです」

手附(囃子方の楽譜)に掲載されている小鼓の音は基本的には「チ」「タ」「プ」「ポ」といわれるわずか4つのみ。掛け声も「よっ」「ほっ」「やっ」「よーい」とシンプルな言葉のみです。

囃子方の表現を、「ワンッ」の一声で喜びから怒りまでさまざまな感情を伝える犬の鳴き声にたとえる人もいるように、限られた表現の中でどれだけ説得力のある強い主張をもたせられるかに能楽師の腕が顕著にあらわれます。

「自分を表現しないという言葉と矛盾するようですが、囃子方の四人で演奏すると、呼吸や人間性がひしひし伝わってきてそこに駆け引きが発生します。時にはリハーサルもない一発勝負のなかで、私たち演者が感じている緊張感の中にお客様を巻き込んでいきたい。選択肢が限られているからこそ生まれる濃厚な表現は、他にないと思います」

04数百年前と未来を“面白い”でつないでいく、それが能楽師の仕事

「これからの目標は……生きていくこと(笑)」

冗談めかして話す田邊さんですが、能楽師としての偽らざる本音です。

「たとえば能楽での最高峰の役柄はおばあさん役。若い頃の元気な役に始まり役者は各年代に合った役を演じながらおばあさん役を目指していくように、能の世界全体が長い時間を前提に構成されています。小鼓方である私たちも、日々精進することで、掛け声にも音色にも説得力が増していく姿が目標です。だからきちんと歳をとっていくこと、その歳まで自分自身に対して修行を積み重ねられるように生きていくこと。一生修行です」

日々使う小鼓の耐久年数はゆうに100年を超えるそう。

革の経年変化とともに、新しい若く硬い音から成熟した味わいある音へと変化を遂げていく小鼓のように自らを成熟させ、そして上の世代から受け継いだことを、次の世代へとつないでいく能楽師。

左から小鼓、小鼓の中央部にあたる胴、手で打ち鳴らす部分の革。どれも使い込んでいくうちに味が出てくるという。

「たとえば『高砂』という演目を世阿弥が作られたのは600年以上も前のこと。その中で演奏されるフレーズは、手附と呼ばれる簡略化された覚え書きで伝えられています。そのままでは形式的なものに過ぎませんが、正しく読み、想像力を働かせれば、かつてあった姿を蘇らせられるかもしれない。恐竜の化石から肉付きや全体像をイメージしていく楽しさと似ているかもしれません」

自分自身が数百年もの長い歴史の一部となり、これから先の時代へと能楽を伝えていくことも大事な使命。今を生きる人たちにも、これだけ面白い能に触れるチャンスを逃してほしくないと、SNSでも積極的に発信をしています。

「能は少女漫画のように心理を描いた劇。一度その世界にシンクロすると、とことんはまりますよ」

「構えが良いと言われると1番うれしいですね。昔から稽古で師匠から形がなっていないと随分叱られたものですから(笑)」

「いまだに、正座には慣れません。足が痺れるなんて序の口で、膝・足首が痛いのがつらくて……足袋の中にこっそり緩衝材を挟んでいることもあります」

取材の合間にも、舞台での凛とした姿からは想像もつかない楽しい裏話がポロポロ。

ややもすると敷居を高く感じてしまう伝統芸能の世界をぐっと身近に感じさせてくれます。

「能は実はエキセントリックでとても面白いもの。どう鑑賞したらいいんだろう、理解できなかったらどうしようとか真面目に考えてしまう人も多いですが、わかる必要なんてないんです(笑)。なんであんなに動きが遅いの?とか、なんで誰も笑わないの?とか、能って不思議なことがいっぱいあるので、まずは異世界に触れるような気持ちで、気軽に鑑賞していただきたいですね。能楽堂の公演に出かけて舞台の空気感、世界観を体感していただくのが一番ですが、まず手軽に動画などで見てみる場合には音量をグッとあげてみてください。それだけでも迫力が変わるはず。でもやはり生で一度観ていただきたいので、機会があればぜひ!」

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする