表現する人々

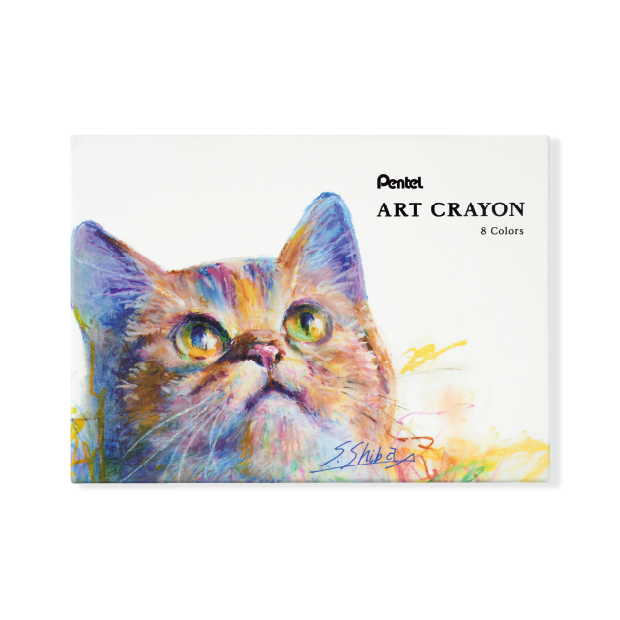

作品づくりに、家族とのコミュニケーションに。日常を手軽にカラフルに彩るマルチ8 アーティスト・花井祐介さん

人生最高のお買いものとは?

誰もが思わず考えこんでしまいそうなこの質問。

国内外にファンを持つアーティスト・花井祐介さんも、某雑誌の企画で問われて悩みに悩み、あれこれ考え、ひとつの答えを出しました。

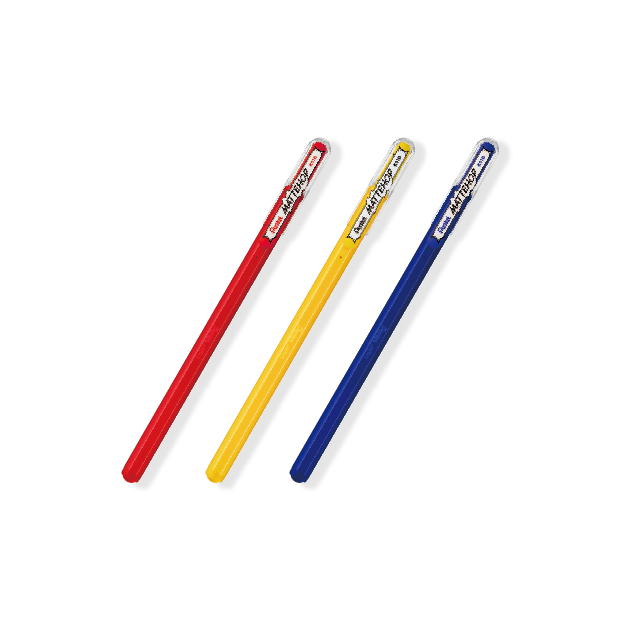

「ぺんてる マルチ8」と。

1本に8色もの芯を内蔵した画期的なホルダータイプのシャープペンシルであるマルチ8は、 “知る人ぞ知る”ロングセラー。

花井さんがマルチ8を愛用する理由には、どうやら2つの側面があるようで……

さて、それはなんでしょう?

018in1!アーティストとしての日常に馴染む “マルチ8”

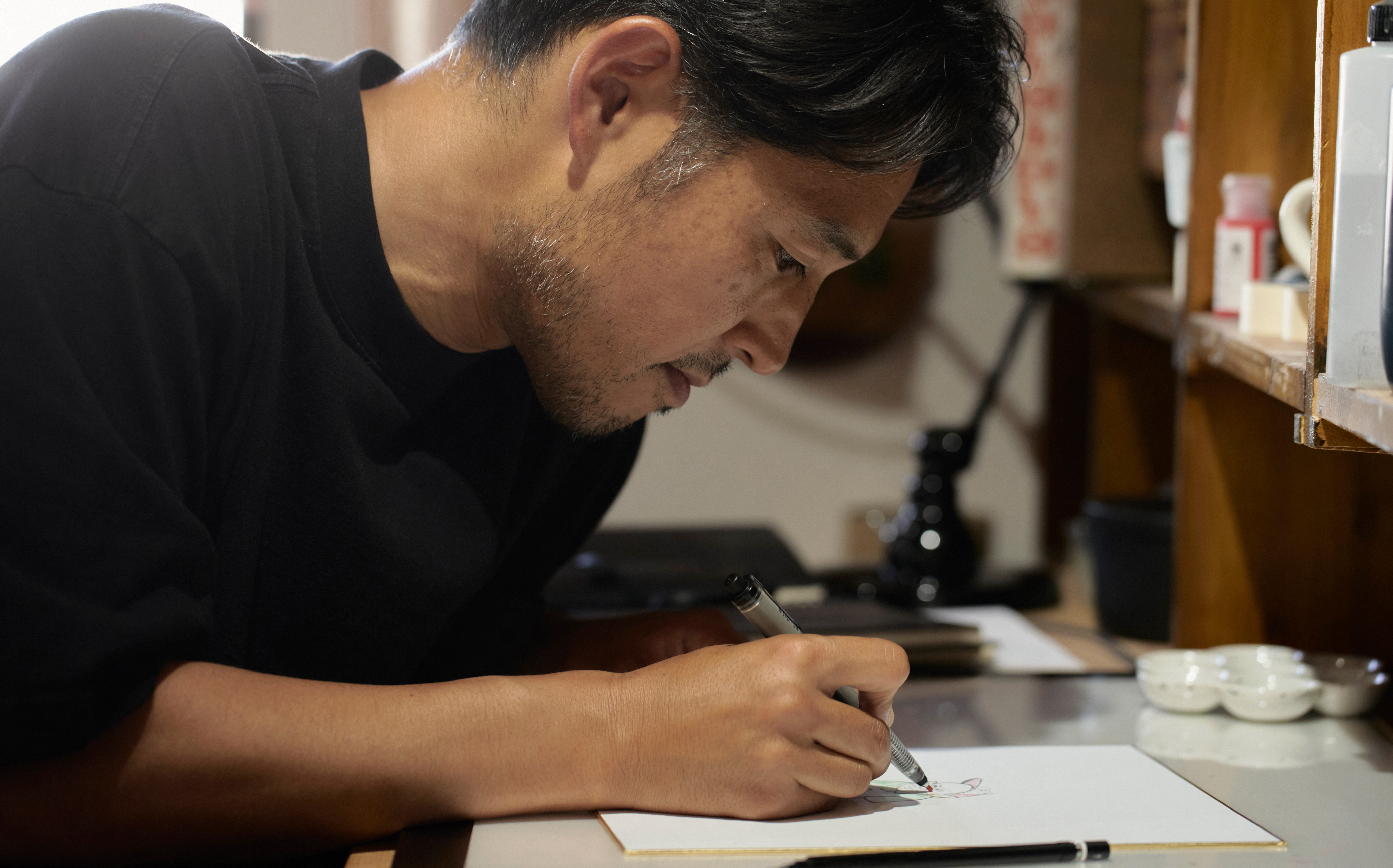

「どんなにデジタルツールやCGが発達しても、生命が宿っている感じがするから手描きのものが好きなんです。他の人が描いた作品もそうですし、自分の作品もそう。だから、好きな線・好きな色を描けるようにと、ついついペンが増えていってしまうんです」

アーティスト・花井祐介さんのアトリエには、ペン立てにも、引き出しにも様々なペン、いろんな色があふれんばかりに詰まっています。

花井祐介さん

キャンバスや紙に描く作品をはじめ、各ブランドとのコラボや、フィギュア。

国内外にファンを持ち、さまざまな形で求められる花井さんの絵は、作品の形状にあわせて使用ツールや制作方法を変えるそうですが、どの作品制作にも必ず2本のペンは欠かせないのだそうです。

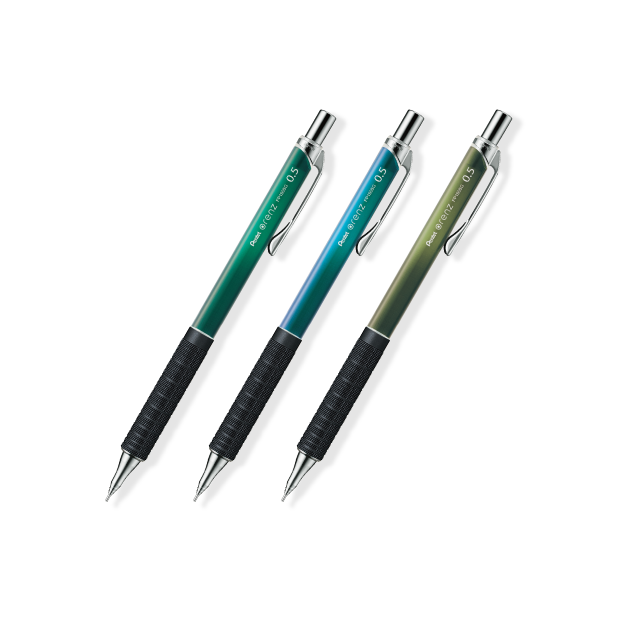

1本目は、ぺんてるのシャープペンシル グラフ1000〈フォープロ〉。

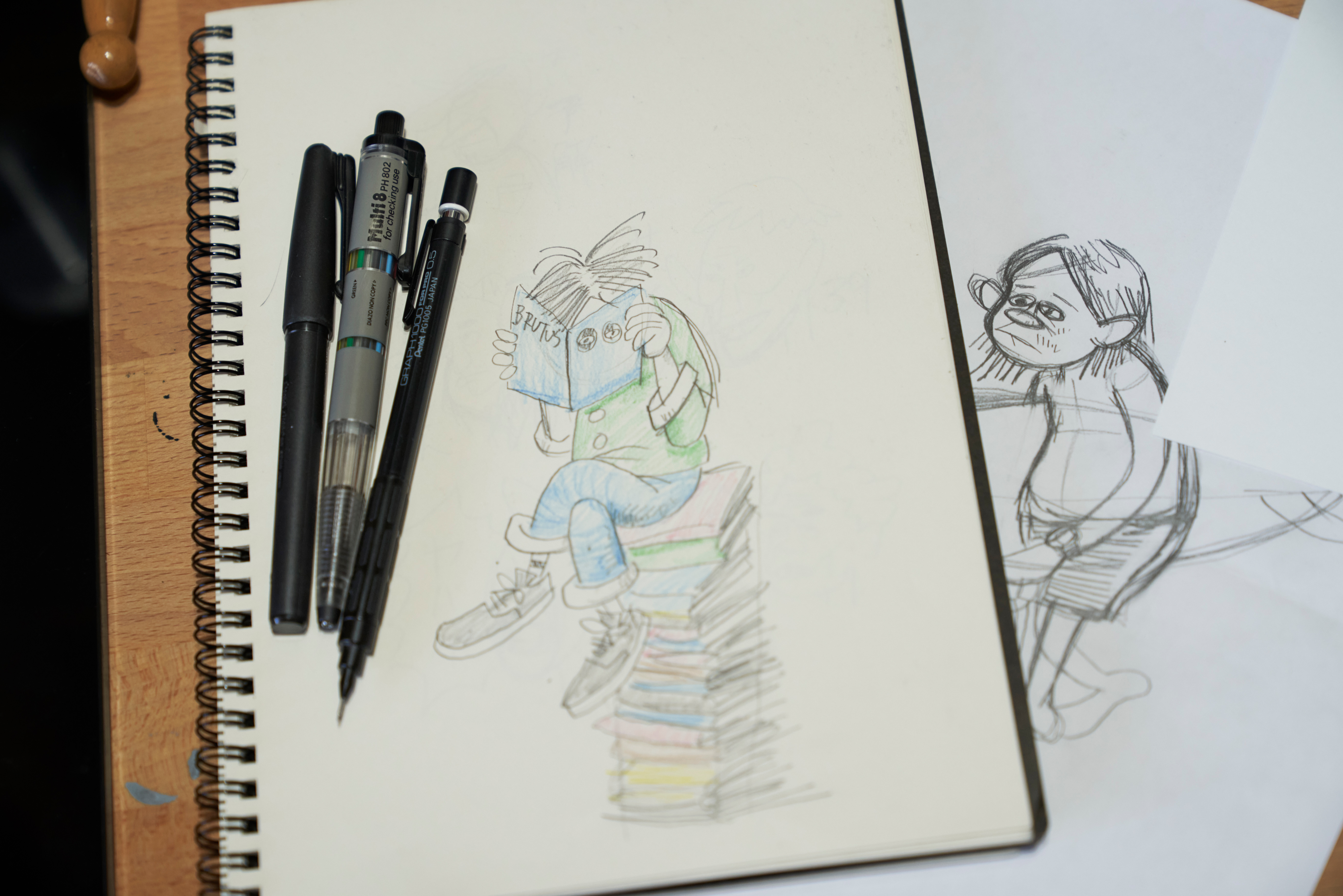

「ふとスケッチしたくなった時や、作品のラフ描き、アイデア描きには必ずこのシャープペンを使っています。軸が細いのが好きで、ほかのメーカーのもいろいろ持っているのに、これが定番になったのは、やっぱり描きやすいからなんでしょうね」

そして2本目が、雑誌の企画で“人生最高のお買いもの”としてご紹介いただいたマルチ8です。

「これもスケッチやラフ描き用に。シャープペンで線を描いて、色鉛筆で着色することが多いんですが、何色も色鉛筆を持ち歩くのは大変。ずいぶん前に、何かの記事でマルチ8の存在を知ったんです。実際に使ってみたら、1本で8色も持ち歩けて、場面も選ばずパッと手にとれてすごく便利で。ほかに似たような製品も見ないから、それ以来、マルチ8一筋。どこに行く時も毎日必ず持ち歩いていますね」

別売の色芯やノンコピー芯、ボールペン芯などの替芯も含めると全部で19種あり、自分好みの替芯を選んで中身をカスタマイズすることができるマルチ8。

花井さんは明るめの色を中心とした、黒・赤・青・緑・茶・黄・ペールオレンジ・スカイブルーをカスタマイズしたマルチ8を愛用しています。

一方で花井さんのアートは、くすみ調のカラーなど少しダークな色彩が印象的。

ラフを描く際に、明度・鮮度高めのマルチ8で着色しているとは、少し意外なような……?

「たしかに作品の色調やトーンとは違うんですけど、マルチ8は基本色が揃っているから色の組み合わせを考えたり、雰囲気を掴むのにちょうどいいんです。本番の着色はパソコン上やほかの画材でするから、シャープペンの素描きだけでも良いんですけど、着色すると雰囲気が増すというか、ぐっと立体的になるというか、描く自分の気持ちも違ってくるんです」

シャープペン、マルチ8、小さなスケッチブックがアーティストとしてのマストアイテム。手に取るのがあまりに日常的で、当たり前すぎる存在なのだそうです。

02マルチ8が大切な人たちとの架け橋に

突然浮かぶアイデアを、その場で色づけできるマルチ8はアーティストとしての自分に欠かせない1本。

……というのは、アーティストとしての公式的見解。

いわば花井さん流マルチ8活用法の“サイドA”です。

実は「スケッチやラフよりも、今はこの使い方が一番大事かも」と終始にこやかな花井さんがさらに目尻を下げる“サイドB”の活用法があるのです。

それは、10歳と6歳のふたりの娘さんたちとの時間!

「家族での外出時にも、ものすごく重宝しているんです。たとえばレストランで料理を待っている間とか、子どもが暇を持て余しがちな時もマルチ8があれば、お絵描きタイムになるんです。娘たちも絵が大好きで隙あらば僕のスケッチブックに絵を描き出しちゃうし、親子で“絵しりとり”をしたり、とにかくマルチ8が大活躍です」

暇つぶしにスマホを渡してしまうことは簡単ですが、「それはなるべくしたくない」と花井さん。

「今は娘たちのためにマルチ8を持ち歩いている部分もかなり大きいですね」

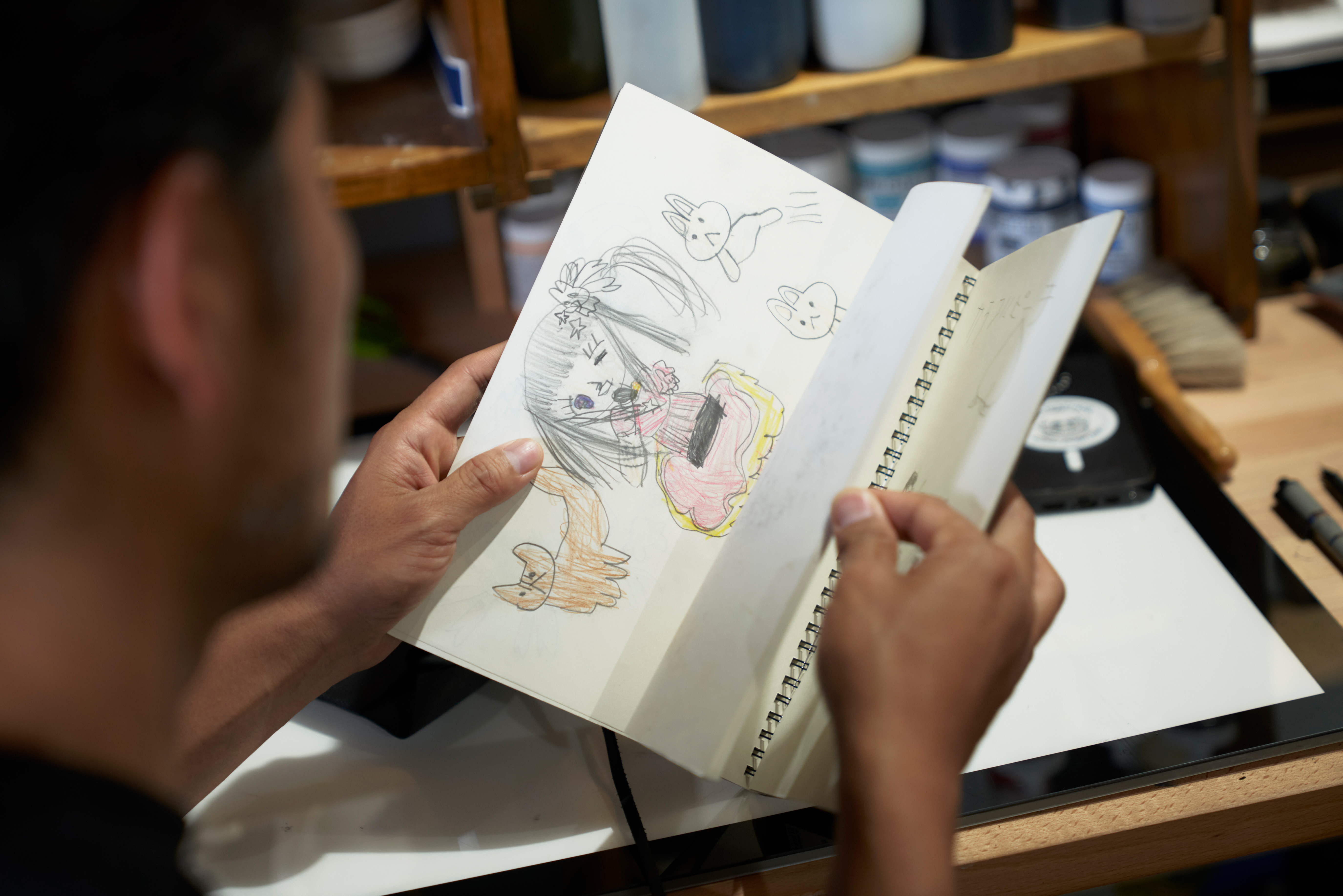

携帯用の小さなスケッチブックをパラパラ。

そこには、花井さんの味わいあるスケッチに混じって、似顔絵や絵しりとり、落書きなど……マルチ8を握る小さい手が目に浮かぶような可愛らしい絵がたくさん。父と娘のコミュニケーションツールとしてのマルチ8の活躍が、そして家族のカラフルな時間が、しっかりと形に残っています。

「マルチ8は芯の長さを自分で調整できますよね? あれが下の娘にはまだちょっと難しくて、ダーっと勢いよく芯を出しすぎてしまうことが何度もあったので、芯出しは今のところ父の役目です(笑)。この色を出して、と頼まれるのですが、もっと小さい時はピンクばかりだったのに、徐々に紫の出番が多くなり今は青がお気に入り。選ぶ色の変化に、さりげなく成長を感じたりもしているんです」

絵で誰かを楽しませられないか、どんな絵を描こうかと、いつも考えている花井さん。

描きたい気持ちが湧くとどこでもすぐに描き始めるから、スケッチブックは毎日の縮図。娘さんたちの絵とともに、花井さんが描いた友達の似顔絵もしばしば登場します。

「本人を目の前にして似顔絵を描くといつも盛り上がるんですよ。その時にもシャープペンの線だけより、色があったほうが断然面白いですから、やっぱり色を塗りますね」

ゲラゲラ、クスクス、ワイワイ。

花井さんの人生に欠かせないシーンのそばに、いつも必ずあるマルチ8。

「人生最高のお買いもの」の看板にまさに偽りなしです。

03“どうしようもない”人間味こそが、たまらなく愛おしい

アトリエは波の音が聞こえそうなほど海の間近、いい波が来たら作品制作の手を止めて海へ。

サーフィンライフを愛し、海、動物、仲間など自身のすぐ側にある愛着あるものをモチーフに描き、さらに地域の海を守る活動にも尽力している花井さん。

そう聞くと、青い海、爽やかな空、人生万歳!

…という明るい絵を描いても不思議ではありませんが、花井さんが描く人物はどこか物悲しそうだったり不機嫌そうだったり落ち込んでいるようであったり、心に雨が降っている?と想像したくなるものばかり。

人にはあまり見せたくないシニカルでビター、なんとも言えない不思議な魅力こそが強い吸引力を放ちます。

「海=ハッピー、サーファー=爽やかって思われるかもしれませんけど、現実は全くそんな印象ではなくて(笑)。海の魅力に取りつかれすぎてダメになっちゃう人を何人も見てきました。でもそういう人がもつ人間味が僕は大好きです。もっと明るい絵を描けよ、なんて言葉がたまにSNSに来ることもありますけど、僕は人も絵も“明るいだけじゃない部分”にこそ惹かれるので、少なくとも自分の絵は僕と同じような人に楽しんでもらいたいんです。絵を見て、あ、どうしようもないのは自分だけじゃないんだってホッとしてもらえたりするとすごくうれしいですね」

“アメリカのカウンターカルチャーの影響を受けた”との枕詞で紹介されることも多い花井さんですが、同時に日本の不条理漫画の香りも漂うのが不思議なところ。

好きを詰め込んだ花井さんのアトリエには、自身が影響を受けたカルチャーを象徴するものが並んでいます。

日本では「日本人っぽくない」、アメリカでは「日本人っぽい」と言われる矛盾した評価は花井さんの作品のコアと言えるのかもしれません。

「なぜそう言われるのか自分ではよくわかりませんが、でも…」と、続けます。

「絵は観る人の感覚ですから、自由に捉えてもらえたらいいんです」

作品の大半はノンタイトル。

観る側は絵の背景やストーリーの想像が掻き立てられ、つい作者の意図も知りたくなりますが決して答えてはくれません。

「僕の中にはもちろんストーリーがありますが、ストーリーを話したり、タイトルをつけてしまうとその見方しかできなくなってしまう。一枚の絵が、人によって良い場面に見えたり、悪い場面に見えたり、その人なりの感想が生まれる。そっちの方が絵を見る面白さがあると思うんですよね」

04アートは苦い人生を照らす、かすかな光

「仲間うちでお前がいちばん絵うまいから」。そう言われて地元の先輩の店用に描いたイラストがアメリカ人画商の目に留まったことをきっかけに、次々と活躍の扉が開いていき、いつしか作品やコラボ商品が世界で待ち望まれるまでの存在になって、もう20年近く。

それでも、日本語だと少し仰々しく響く「アーティスト(芸術家)」という肩書きに未だに照れてしまい、英語圏でプロ・アマ関係なく気軽に使う「アーティスト(アートをする人)」と自分の中で解釈して受け入れています、と花井さん。

「自分がアート界にいるとは思っていなくて、その外側で遊ばせてもらっているぐらいに思ってます。毎日好きな絵を描いているだけだし、“世界で活躍”なんてピンとこないというか、いろんな場所に小さなローカルコミュニティがいくつもある感覚です。みなさんもそういう感覚ないですか? 華々しい一瞬だけみたら特別だけど、いつも自分は家族の一部で、周囲にいる人の一部で、地域の一部で、そんな地味で小さい世界にいつもいるような、ね?」

年に一度、ボランティアで壁画制作をおこなうために足を運ぶアメリカ・ロサンゼルスも花井さんの大切なローカルです。

アメリカでは1990年以降、一部の地域で教育改革の美名のもと義務教育から美術や音楽の授業が削減されました。つまりアートを自分で学べる経済環境に生まれない限り、子どもたちはアートに触れるチャンスが少なく、特に貧困エリアではその不平等が深刻です。

“子どもたちになんとかアートの機会を”。厳しい社会状況のなか立ち上がった現地小学校教師の呼びかけに応じる形で、花井さんをはじめ数名のアーティストたちが月に一度アートの課題を出し、子どもたちがアートに取り組む機会を作っているのです。

「1年の学びの集大成が夏に行う子どもたちの作品展示会。その時にアーティストたちも集まって学校の壁に自分の絵を描くんです。子どもたちが生きる環境は日本では想像できないほど過酷で残酷ですけど、アートを作るとき、見るときは目が輝きますし、アーティストが描いた壁画を見ると大喜びする。その後に開催されるミュージシャンのライブも大盛り上がりです。僕自身もものすごく楽しくて、参加し始めてもう14年です」

2024年にロサンゼルスに行った際の様子。子どもたちに出した2024年の課題は「絵日記」。子どものたちの個性に自身も刺激を受けるという。

アートが子どもたちのこれからにどう作用するかはわからない。

でも数年経ってから「あの時もらった絵を大事にしています」とSNS経由で連絡が来たこともあり、やはりアートには何かの力があるはずだとも思う。

「“You can color out of the line(色は線の中に塗らなくていんだぞ)” 。あるアーティストが壁画に描いた子どもたちへのメッセージが今も忘れられないです。はみ出さないように、失敗しないように、笑われないように。ついそう考えがちだけれど、みんなが同じ色、同じ線を描いたらおもしろくないし、失敗と思った線がその人の個性や魅力になったりする。大人だって同じことで、別に肩に力を入れて描くことはないし、下手でもなんでも楽しんじゃえばいいんですよ」

明るさだけが人生を輝かせるのではない。ダークさ、苦さだってそれぞれの人生を描くカラーとなるはず。

「なので、マルチ8も、いつかはもっと渋い色も作ってくださいね」

新色を作る時はよろこんでご協力しますよ、そう優しく笑う花井さんでした。

花井祐介(はないゆうすけ)

神奈川県出身。アーティスト。地元のサーフィン仲間のために描いたイラストがアメリカ人画商の目に留まったことをきっかけに、世界のアートシーンへ。アメリカのレトロなカウンターカルチャーと日本の美的感覚が融合したような独自タッチで表現される、人間や人生の本質を捉えた独自固有の作風が文化の違いを超えて多くの人の心を掴んでいる。BEAMS、VANSなどさまざまな企業とのコラボレーションで生み出す商品も毎回大きな話題に。

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする