ぺんてるの山田です

字が下手な人間が文具メーカーに入ったら。#1 こじらせと葛藤の人生編

こんにちは、ぺんてるの山田です。

早いもので、この連載も5回目となりました。商品開発や製造やマーケティングに関わっているわけでもない人間が、そんなに語れることがあるだろうかと思っていましたが、なんだかんだいって、noteシャープペン研究部の頃から、シャープペンのことばかり書いている気がします。「ぺんてるの山田です」というよりも「ぺんてるの(シャープペンの)山田です」と注釈を入れたほうが適切でしょう。

このままでは、いささかテーマに偏りがあるというものですし、シャープペンというジャンルの人気にあやかって、閲覧数を稼ごうとしていると思われてしまいかねません。

たしかに、書いたものを一人でも多くの方に読んでいただけるというのは純粋に嬉しいことなので、そういう側面もないではないのですが、あいにく私はシャープペンの専門家ではなく、また、オレンズATとPentel Ainという旬の2大製品についてすでに取り上げてしまった今、特に語るネタがありません。

今こそ、シャープペンというジャンルから、外の世界に一歩踏み出すときではないか。

幸いなことに、記事への反響によって私の査定が上下することはありません。たぶん。

そんなわけで、今回は、字が下手なのに文具メーカーに入ってしまった人間のお話(前編)です。

01字が下手ですが、何か?

字が上手くなりたい、と子ども心に思ってから、20年以上が過ぎた。

その間に学んだのは、なりたいと思うだけでなれるのであれば、苦労はないということだ。もちろん、こうなりたいという強い意志は大切だが、それが行動に結びついていない場合、結果を生むことは難しい。なれたらいいなと夢想しているうちに、頭の中だけで終わってしまう確率が大である。

よく、字が下手だとしても丁寧に書けば、それなりに見られたものになる、という話を聞く。とにかく、ゆっくり書きなさいと、子どもの頃に親からアドバイスをもらったこともあった。

それを信じて、可能な限り丁寧に書いてみたこともあるが、無駄に時間をかけて下手な字を生み出しただけに終わった。むしろ意識しすぎて、ぎこちなさが添加されたぶん、元よりひどくなってさえいる。丁寧に書いてこれか、という残酷な現実を突きつけられた気分だ。かけた時間と労力を返してほしい。それくらいならば、走り書き風を装って、急いで書いたから不本意ながらこんな字になってしまったんですよ、という言い訳の余地を残しておいた方が、まだましだ。

思えば、私の歴代の通知表で最も評価が低かったのは、「習字」であった。

冬休みにやってくる、書き初めの宿題は憂鬱で、今思い出しても胃のあたりが痛む。廊下に全員分が掲示されることになっていたが、同じお題を書くので、上手下手は歴然であり、上手勢にとっては輝かしい発表の場かもしれないが、下手勢にとっては、晒し者以外の何者でもない。

心の中で、私は筆を折った。「これが将来、なんの役に立つのか」という、ありがちな捨て台詞とともに。

実際、学生生活を通して、字が下手だからといって困る場面に遭遇することは、特になかった。あえていえば、手書きを求められる試験で、判読不能な文字を書いてしまうリスクくらいのものだった。それにしたって、下手だがまあ読めることは読めるというギリギリのラインを攻めることによってクリアできた。一度、数学の証明問題で「x」を雑に書きすぎて判読してもらえず、点を落としたことがあるくらいだ。

文字とは、伝達や記録のためのひとつの手段であるにすぎない。意味が伝わりさえすれば、字が下手であっても平等に評価される。大事なのは中身であって、文字の巧拙を問うものではない。それがはっきりと示されることは、習字で心の傷を負った者にとって、大いなる慰めであった。

「文字を書くこと」と「文章を書くこと」は、似ているようでいて特に関係がないらしく、学生時代の私は暇さえあれば、自分にしか解読できない字でもって、プリントの裏紙を埋め尽くす物語を書いていた。他人に覗き見されても読まれないという意味では、むしろ、下手な字は好都合でさえあった。ときには、自分でも解読できなくなることもあり、おかげで類推能力がだいぶ鍛えられた気がする。

そんな創作活動と学業とで、思えばあの頃が一番、手書きをしていたかもしれない。そして、それも次第に、シャープペンを握る代わりに直接キーボードを打って綴るようになっていった。

字が下手な人間の多くが、その問題に直面することになるきっかけのひとつ、それは、就活だ。昨今はそれさえも手書きを必要としない場合も多いだろうが、私が活動していた十数年前には、履歴書およびエントリーシートは、まだまだ紙に手書きのスタイルが主流であった。

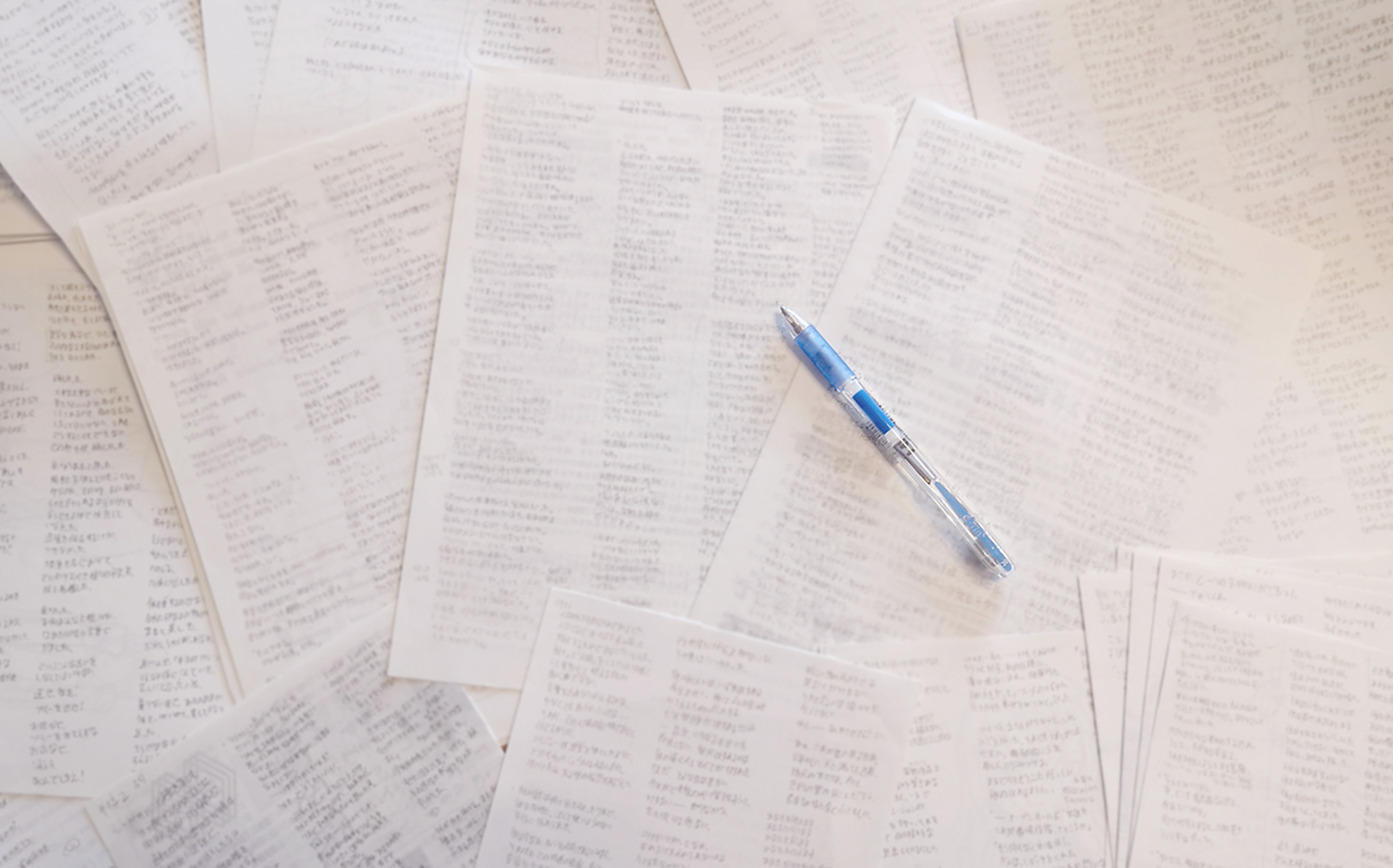

こんな履歴書を書ければよかったのだが(画像はイメージです)

私は、用紙にシャープペンで薄く下書きをし、可能な限り文字の形が整うよう微調整し、それを丹念にボールペンでなぞるという地道な作業を繰り返した。インキが乾いたと思われるタイミングで消しゴムをかけるが、時には乾ききっておらず、時間と労力を費やして書いた1枚を汚して無駄にしてしまうこともあった。

この作業、いや、もはや苦行といっても良いだろう、これに何の意味があるのかと思いながらも、就活とはそういうものだ、仕事とは理不尽なものだと体感する、これが社会人の第一歩なのだと自分に言い聞かせた。

そうして苦労して仕上げた履歴書でもって、結局、文具メーカーのぺんてるに入社しているのだから、字が下手でも丁寧に書けば大丈夫というのは本当だったのかもしれない。

ちなみに、今だから言うが、提出書類を書くのに使っていたのは、ぺんてる製ではない他社のゲルインキボールペンである。筆跡から自社製品を使っていないことを見破り、面接で追及する、などといった展開は、社長が清掃員に扮して廊下で密かに就活生を審査しているというのと同じくらい、フィクションであるらしい。

ここで明確にしておくと、文具メーカー社員が全員、達筆であったり、絵が上手であったりするというのは、幻想だ。文具業界を志す一方で、字が下手であったり絵心がなかったりを気に病んでいる人がいるならば、そんなことで躊躇う必要はないと言いたい。私が生ける証拠である。

もちろん、もともと字を書くのが好きで文具メーカーに入社する、という流れのほうが自然であり、私の同期にも普通に書道の師範だという人がいた。そういう達筆な人々は、製品の販売促進のための美しい作例を書くのにひっぱりだこである。上手な人はそれを存分に活かせる環境があるので、安心してほしい。

02字が下手なままでも生きていけるという、謎の誇り

社会人になると、手書きの機会はさらに減った。文具メーカーであっても、DXの潮流は例外ではない。整然とパソコンの並んだオフィスの風景は、他の企業のそれと似たようなものである。

手帳やノートには手書きするものの、それは自分さえ読めれば構わないものだ。誰かに宛てて書くのは電話の伝言メモくらいのものだが、それも最初から各項目が印字されているタイプの付箋を導入することにより、可能な限り手書き部分を削減することで対応した。

もしかしたら、始末書や退職願は筆ペンで書かねばならないのかもしれないが、幸い、その機会が訪れることはなかった。

成人として、冠婚葬祭に出席する機会が増える中で、芳名帳や祝儀袋に名前を記すシーンを苦手とする人は多いようで、実際にそうした人をターゲットとした商品やビジネスを見かけることもあるが、私の場合は、そもそもそういう場に呼ばれるような交友関係がないという点で、気楽なものであった。

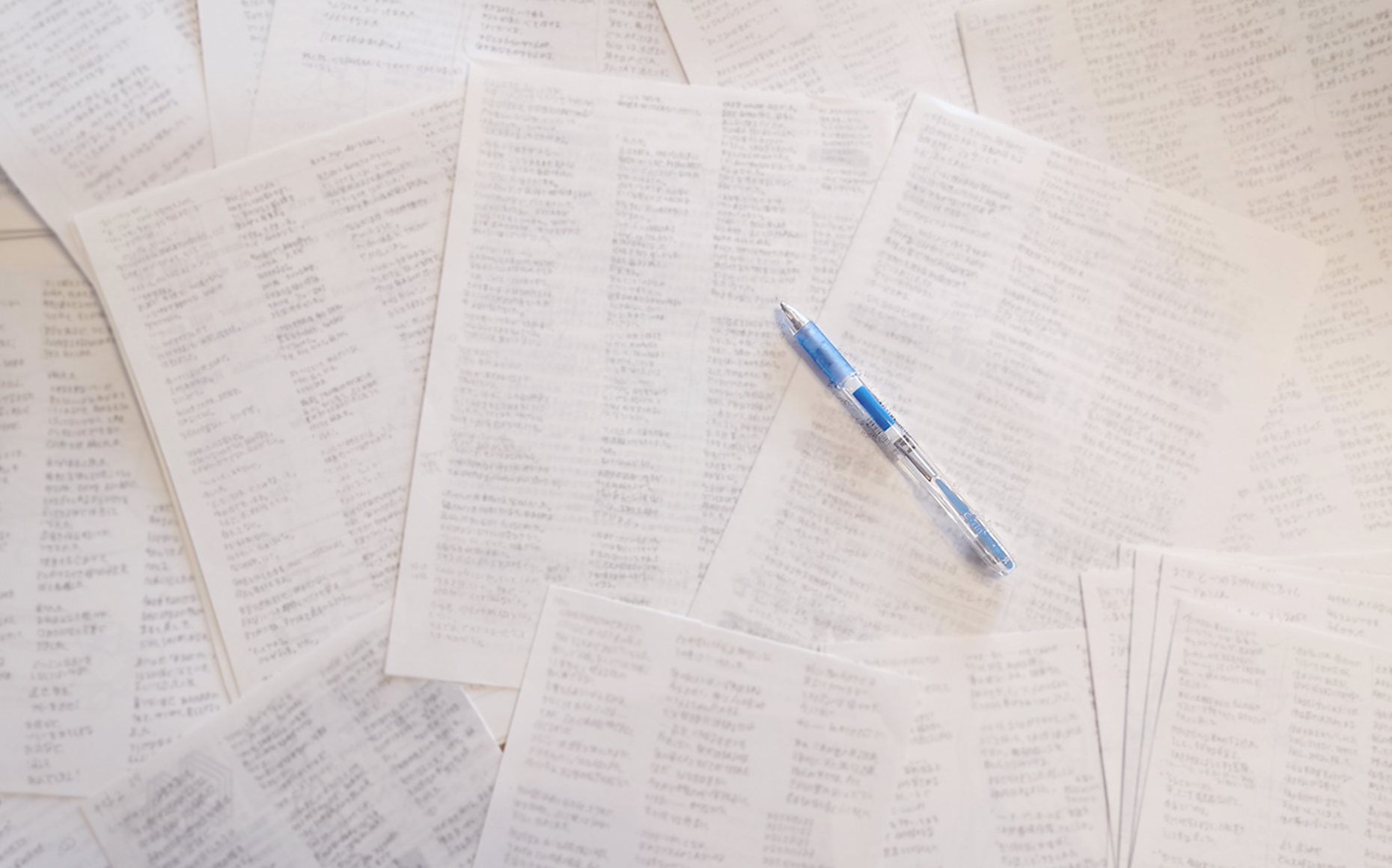

こういうものを書く機会はなかった(画像はイメージです)

そうしたわけで、特に字の改善の必要性を感じることなく、やってきた。

字が下手でも生きていけるし、なんなら、文具メーカーにだっていられる。そんな、謎の誇りのようなものさえ芽生えてきた。周囲に迎合しないことを、格好良い反骨精神のように思い込み、逆境に立ち向かう孤高の自己像を作り上げていた。だいぶこじらせている。

そんな背景があるので、私がこれまで公開してきた記事の中で、製品自体の写真はあっても、それで書いた文字を撮った写真がほとんど存在しないことにも、納得してもらえるだろう。

筆記具について語っているのだから、本来なら、実際に書いてみた筆跡を出すのは当然のことであり、商品レビューにおいては義務ですらある。いくら外観や使い心地について、微に入り細に入り説明したところで、結局のところ、それで何ができるのかがわからなければ、自分が使うイメージも湧くまい。洋服を紹介するのに、着用イメージが不可欠であるのと同じように、ペンを紹介するなら、筆記イメージがあってしかるべきだ。

それでも私は、自分の文字を表に出すことはしなかった。

サイドノック式シャープペンを語ったnoteでは、裏紙に書き溜めた米粒のような文字を、決して読めないように十分に距離を取って撮影したし、スマッシュのキャッチコピーを考えた話でも、150案を手書きした紙を引っ張り出してくることはせず、プリントアウトしたものを撮影した。

オレンズATの話では、トップ画像で手書きをしているが、さすがに筆跡が一枚もないのは新商品紹介としていかがなものか、という考えから、苦肉の策で書いたものである。文字が下手というのは言語を問わないようで、私は日本語も下手なら英語も下手なのだが、走り書き風にすればなんとかごまかせるのではないか、というところに望みを託している。

これはなにも、個人的な保身のためというのではなく、いち社員として、会社を思ってこその行動である。私が字の下手な人間だと思われることは、一向に構わないが、そのために紹介する筆記具の性能が疑われ、不当に評価を下げられて、ブランドイメージを毀損してしまうのは、本意ではない。

だから、この記事にも、私の手書き文字は登場しない。字が下手だとか上手いだとかの話を、証拠なしで語れるかという実験でもある。誰にとっても同じ「下手」「上手」というものは存在しないし、ここでその統一規格を定めるつもりもない。

そういうわけで、とりあえず、実際の字がどんなものであるのかは、各自の心の中で自由に想像してほしい。

03上手くなりたいが、どうせ上手くなれない。こじらせの本音

字が下手だとしても、それを気にしないで生きる、という選択肢は十分にあり得る。日常生活に支障や軋轢が生じないのであれば、どんな字を書こうと個人の自由であり、別に気にすることではない。

字が下手だと他人からの評価が云々という言説もあるが、正直いって、手書きの上手い下手でもって、人の何がわかるとも思えない。和歌や手紙のやりとりのみで、顔も知らぬ相手を推し量る必要があるのであれば、筆跡も重要な要素の一つとなろうが、現代ではなかなかのレアケースだろう。

普段、他人の手書き文字を見たときに、素朴な感想として「こういう字を書くんだな」と思うことはあるかもしれないが、その瞬間だけのことだ。そこから性格だの能力だのを推し量り、何らかのレッテルを貼ろうという発想には至らない。

そもそも、手書き文字を入手するという、昨今ではなかなかにハードルの高いミッションをクリアできるほどの間柄なら、おおよその性格や技量などは、すでに自明なのではないだろうか。

もちろん、指示書の手書き文字が判読不能なレベルであるなど、実務に支障をきたすことがあれば別であるが、そうでない範囲においては、他人の字など、自分が思うより気にしてはいないものだ。

周りの人にこう思われたら恥ずかしいでしょう、だからこの商品をお買いなさい、といった広告は、ジャンルを問わずよく見かけるが、いち消費者として、あまり好むものではない。それは、人の不安をむやみに煽り、本当は存在しないかもしれないことを気に病ませたうえで救いの手を差し伸べ、すがらせることではないか。

なかったはずの不安を人工的に作り上げて、解消してみせるマッチポンプ。それに振り回されると際限がなくなるし、ひいては人間不信に陥りそうで、あまり健全であるとは言い難い。

誰よりも、自分の字を目にする機会が多いのは、自分なのだ。他人にどう思われるかではなく、自分がどう思うかという点が肝要である。

それでいうと、私は自分で自分の字が気に入らなかった。

新しい会員証やクレジットカードの裏面にサインをするとき、納得のいく仕上がりになったことは一度もなく、見るたびに、せっかくの真新しいカードを自分の字が台無しにしていると感じた。上質で美しいノートや手帳を集めるのは好きだが、そこに並ぶのが自分の字では、ただの紙の汚れにしかならないから、使わずにしまい込まれるばかりだった。

学生時代の私がシャープペンで物語を書くとき、ノートでも原稿用紙でもなく、プリントの裏紙にばかり書いていたのは、資源を大切にという教えに基づくもったいない精神もあるが、紙に対する申し訳なさという心情も大きい。

紙だって、こんな下手な文字を書かれるために生まれてきたわけではあるまい。あとは回収され、溶かしてリサイクルされる運命にある裏紙に書く程度が似つかわしい。

まっさらな紙を前にすると何もできなくなる私が、好き勝手に自由に言葉を書き綴ることができる場所は、くたびれた裏紙しかなかった。

字が下手なので、書いても楽しくない。だから、書かない。そして永遠に、字が下手であり続ける。抜け出すことのできないループ。

そんなに気になるなら、練習するなり何なりして改善すればよかろうと思われるかもしれない。だが、それをしたら「負け」なのだ。

下手であることはわかっているが、それもまた、自分自身であるように感じていた。変えようのない、定められた、生まれもってのもの。ならば、あがいたところで無駄であるし、余計にむなしくなるだけだ。諦めて、そのまま受け入れるしかない。

文字の上手下手で人を判断するのは間違っているし、下手な字を直させて手本通りに書かせようとするのは、個性の否定だという信念すら抱いていた。字を練習するということは、そういった風潮に屈し、迎合することだ。そのような同調圧力に異を唱えるべく、私は下手な字であり続ける。これは抵抗運動なのだ。

何と戦っているのかわからないが、そうすることで、自分の字の下手さに崇高な意味を見出し、せめて現状を肯定的に捉えようと試みているのである。

信念あって堂々とその字を書いているならば納得であるが、自分の字が下手なことの言い訳に後から信念を付け足している時点で、姑息である。変わろうという努力をしないための、後付けの理屈でしかない。

自分で個性と認めているなら、それが気に入らないとか嫌だという意識にはならないはずだ。これが自分の字だと、自信をもって言えただろうし、手書きの場面にためらうこともなかっただろう。

字が下手だけど文具メーカーにいます、と堂々と名乗り、自らの字を愛し、高く掲げただろう。

翻って、私は、自分の字が好きかどうかと問われたら、好きではないと答える。違う字なら良かったのにと思う。できるだけ手書きの場面を避け、自分の字から目を逸らす。

まず、自分で自分を認めていないのである。

認めたくないが、断ち切ることもできず、ずっとついてまわるもの。それが字だ。

字が上手くなりたいと、20年以上、思ってきた。それと同時に、どうしようもないことなのだと、自分に言い聞かせていた。

上手くなりたい。どうせ上手くなれない。

二つの思いを、ずっと抱えていた。

──そんな面倒くさいこじらせ人間が、ちょっと字を練習してみようか、となったのは、ほんのささいなことがきっかけだった。

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする