ぺんてるの山田です

筆跡の「実在感」がグイグイ来るマットホップで、現実世界をデコレーションする

こんにちは、ぺんてるの山田です。

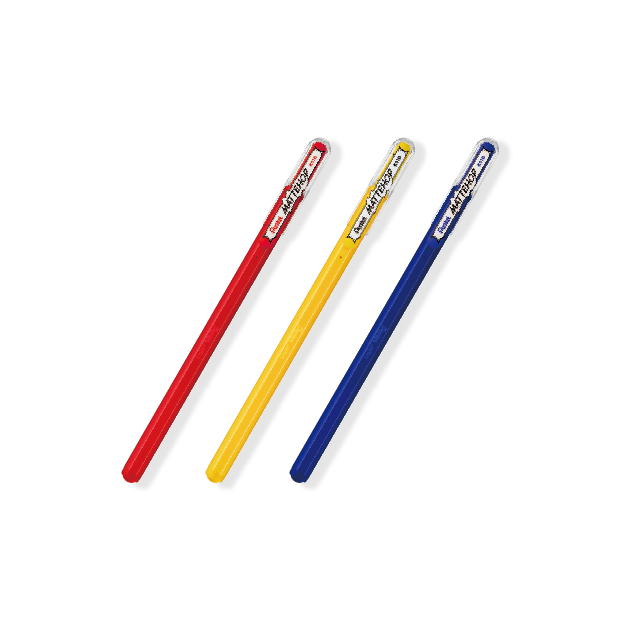

世はマットホップ強化月間のようです。ちょうど一ヵ月ほど前に発売したばかりの、不透明マットカラーボールペン。すでに、マーケティング編、インキ開発編と記事も上がっているので、ご覧になった方も多いかと思います。

そんな中、私のもとにも「マットホップ絡みで何か書いて」という依頼が届きました。いわゆる「案件」というやつです。これはステマにあたるのではないかと危惧してしまいますが、社員が自社サイトで自社製品の宣伝業務をするのに、案件もステマもありません。いつものように、正直に書こうと思います。

実際に書けば一発で特徴のわかるペンなので、わざわざ私がくどくどと説明するというのも迂遠なことではありますが、しばしお付き合いいただけましたら幸いです。

01まさにリアル「ペイント」。塗るように書ける高発色・高隠蔽インキ

マットホップが話題だ。くすみカラー全盛の今日、突如おどり出てきた、バキバキのポップな原色で有無を言わせず塗りつぶす系ボールペン。高い隠蔽性を誇り、黒い紙にも負けはしないし、写真やマスキングテープにも乗る。

その特性は、平成の世に流行したミルキーペンことハイブリッドミルキーを思わせる。ただ、あちらはその名の通り白色ベースのパステルカラーであったが、こちらは目にも鮮やかなポップカラーである。これはなかなか難しい技術らしく、弊社ではこれまでにないボールペンということで、リリースにあたり原宿でJK(女子高生)を交えてメディア発表会を開くなど、気合いの入り方はかなりのものであった。

SNSでは、早速手に入れた人々のレビューが続々と写真つきで上がってきている。見るとわかるが、ムラなく塗れて存在感のある発色なだけに、タイムラインでも目を引き、何か気になるアイテムとしてじわじわ広まりつつある。気がする。

そんなマットホップが、今回の記事の主役である。正直いって、頼まれなければ、テーマにしようとは思い至らなかったであろう製品だ。なにしろ、コンセプトは「JKを中心としたZ世代に向けたデコレーションを楽しむボールペン」である。今はなきサイドノック式シャープペンへの未練を語るばかりの私に、何が書けるというのだろうか。JKマインドで生きていたことなど、一瞬もない人生である。

だが、ターゲットなんてものは企業側の都合で、決めておいたほうがいろいろとやりやすいから決めているものであって、別に生活者がそれに従わなくてはいけない道理はない。想定に反し、当初のねらいと全然違ったかたちで世の中に受け入れられることだって、珍しい話ではない。そのあたりのことは、前回、専用か汎用かの話でも書いた。

そんなわけで、担当者が想定するターゲット像はさておき、私の目から見たマットホップについて語ろうと思う。

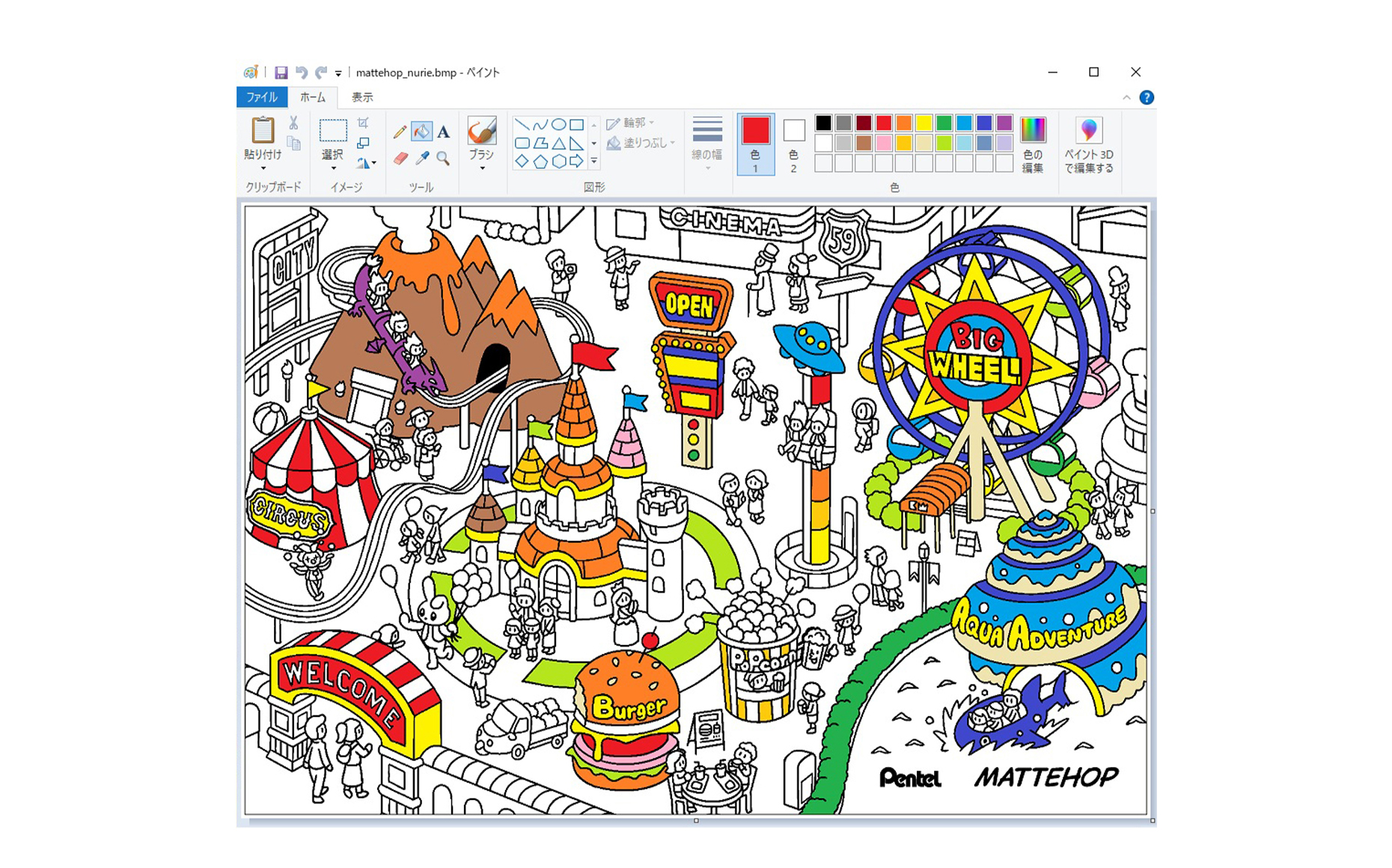

「輸入雑貨みたい」「ブロック玩具っぽい」などと言われることがあるマットホップだが、私のマットホップに対する第一印象は、「ペイントみたいだな」であった。ここでいうペイントとは、一般的なパソコンに初期搭載されている基本的なペイントソフトのことを指す。レイヤー機能や、透明度といった概念のない、画像編集ソフトとしてはシンプルなものだ。

太さのある原色の線が、有無を言わさず、下地を塗りつぶす。マットホップを使ったときの、その挙動が、ペイントのキャンバスにマウスでフリーハンドの線を引いたときの感じを思わせるのだった。スマホの画像編集で、写真の一部に丸をつけたり、矢印を描きこんだりする感じと言ったほうが伝わるだろうか。むしろ表現力としては、今やスマホの方が洗練されていて高機能かもしれない。

そもそも、アナログで絵を描くことをデジタルに置き換えたのがペイントソフトであり、それでも当時は、まだまだアナログの再現といえるものではなくて全然違うよね、という印象だったのに、技術の目覚ましい進化を経た現在、アナログのペンに対してペイントのようだというのは、考えてみれば、一周回っておかしな話なのだが。

マットホップ

ペイント

原色で、鮮烈で、目に痛いくらいの、ドット絵の文化を思わせる、ペイントならではの画風とでもいうべきもの。私はマットホップに、それを感じる。ペイントの初期カラーパレットを見ていると、マットホップのカラーラインナップに見えてくるほどだ。それは、一時期ペイントをよく使っていて、なじみがあるツールだからということもあるのだろう。

我が家に初めてパソコンがやってきたのは、私が小学生のときだった。アプリケーションの中に初期搭載のペイントソフトを見つけた私は、それで絵を描くのに夢中になった。当時はペンタブレットも持っておらず、マウスで鉛筆ツールを操り、納得がいく線が引けるまで、何度も挑戦するのである。

きれいな曲線を描くのは難しく、がたつきながらも、何度もやり直し、ゆっくりと引いていく。あえて太めの線で描いておき、消しゴムツールに切り替えて、線を削るようにして修正を施すのも一つの手段だ。このとき重要なのは、パーツの輪郭線の端がちゃんと閉じていることであって、そうでないと、後でバケツツールで塗りつぶすのがうまくいかない。線で囲まれた範囲内を一気に塗りつぶすツールなので、一カ所でも途切れていると、他のパーツや背景にまで、色が溢れてしまうのだ。

そうならないように、拡大して確認しつつ、線画を仕上げる。そして、いよいよ、パーツごとにバケツツールで塗りつぶし。ワンクリックで、くっきりと鮮明な、彩度の高い色で均一に塗られた絵が、画面上に現れる。広い面積に、ぱっと色がつく、その瞬間が、私は好きだった。

こんな画材は、初めてだった。身近な色鉛筆や水彩えのぐで描くのとは違う。巧拙はともかく、まるでアニメのような、こんな絵を自らの手で描けることに興奮した。

自分が手を動かすことによって、生み出せるものがある。そのよろこびを知った。改めて知った、というべきだろうか。それは、きっと、物心つく前、最初にクレヨンを握ったときに感じたものと同じだからだ。自分の手によって、目の前の現実に何かが反映されていくこと。もう一度、初めてのように、そのよろこびを感じた。目新しい道具だから、より一層に新鮮だった。

たとえば、もっと純粋に、描くよろこびに没頭できる人ならば、特別な道具などなくとも、身近なペンや鉛筆だけで、十分なよろこびを得られただろう。しかし、私はそこまでの人間ではなかったので、描こうと思うのにも、新しいツールというきっかけとブーストが必要だったのである。

新しいツールを使うというよろこび、描くというよろこび。両者は一体となっていた。入口は、これまでにないものが描けるという新鮮さ。新しいツールを使いこなしたい思いで、描いていたとさえいえる。そうして作った大量のビットマップ画像が保存領域を圧迫していたのも、懐かしい話だ。

あのとき、マウスで描いた拙い絵を、年賀状にプリントしてクラスメイトに送り、すごいと驚かれた。そんなことを、マットホップの鮮やかな色彩を見ていると、記憶から呼び起こされるのだった。

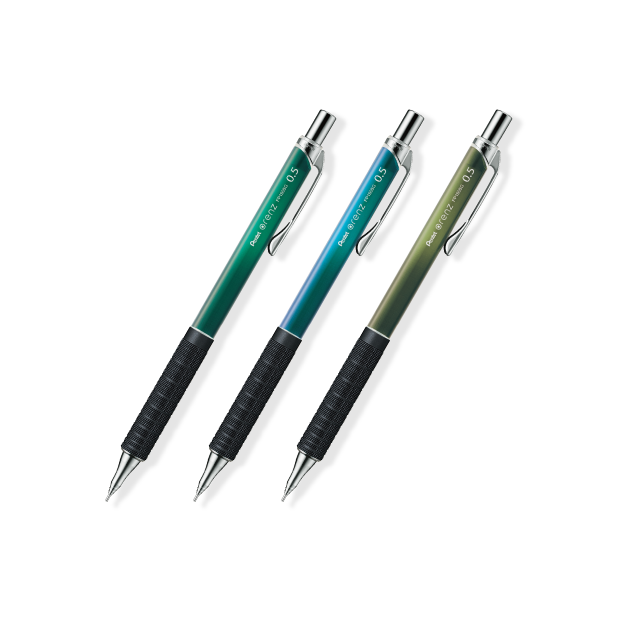

02一次元から二次元、そして、三次元へ。筆跡の圧倒的な「実在感」

子どもの頃は、色とりどりのクレヨンを使っていても、大人になるにつれて、色を使う機会は減っていく。学生時代に多数のカラーペンを使い分けていた人も、社会人になってから使うのは黒ボールペンだけ、というのは珍しいことではない。身の回りのものも、感覚も、いつしか落ち着いて、色数が減っていく。モノトーンや、くすんだ色合いで統一することが「大人」で「おしゃれ」ということになる。

そんなこと知るかと言わんばかりのマットホップの、強烈なまでに鮮やかな色彩は、色が無秩序に氾濫していた、あの頃を思い出させる。形は見慣れたボールペン「ハイブリッド」と同じなのに、使う前から、なんだか楽しそうな雰囲気を醸し出している。

そのマットホップで、線を描いてみる。

1.0mmのボールが紙面でソフトに回転し、ぬるぬるとインキが出てくる感触が気持ちよい。0.3や0.4のボールペンのカリカリとした筆記感とは、まるで違う書き心地。筆記線幅もかなり太いので、線一本であっても、描くというより、ハケやブラシで塗っているような感覚になる。

線が、面としての存在感を持つ。あるいは、インキが紙に「染み込む」のではなく、上に「乗る」ように感じられるから、これは線でも、平面でもなく、立体とすらいえるかもしれない。一次元から二次元、そして、三次元への旅である。

実際、乾いてから触ってみると、描いた部分が紙面からわずかに盛り上がって、異なる手触りを感じられる。その筆跡を、担当者は、「ステッカーみたいな存在感」と表現していた。まるで、端からつまんで剥がせそうな、手触りと実体感のある筆跡。

さすがは、実在級インパクトである。何かと思われるかと思うので説明すると、社内で設定されている製品コンセプトが「実在級インパクトで、描けばゾッコン強烈ハッピー!」なのである。私も最初聞いたときは何かと思った。何を食べればこんな言葉が出せるのか、本気で知りたい。

ちなみに、表に出るキャッチコピーは「あそべる高発色」と、だいぶわかりやすく角が取れた機能訴求になっている。さまざまな兼ね合いがあってのことだろう。ここだけの話、個人的には、コンセプトの文言をそのまま前面に打ち出しても良かったんじゃないかと思っている。なので、これに関して私は1ミリも関わっていない部外者ではあるが、こうして積極的に記している。

実在。

強い言葉だ。そして、マットホップの特性をよく表している。

描くことによって、まっさらな白紙に、線が生まれる。何もなかったはずのそこに、存在が生じる。それは、普通のボールペンでも起こっていることなのだが、なかなか意識しづらい。ペンを使えば筆跡が残ることを、私たちは当たり前のように知っていて、いちいち気に留めることもない。

伝言メモなどで手書きされたものを見るとき、私たちは、書かれている内容を読み取ることを主眼とし、そこで支障をきたさない限り、筆跡そのものに注目することはあまりない。情報伝達という目的を果たすには、それで十分だし、筆記具としても奥ゆかしく黒子に徹しているわけであるが、マットホップの場合、そうはいかない。筆跡の主張が強すぎる。見た相手が、なんだこれは、となる。

マットホップは、その実在を、これでもかと見せつけてくる。最前面に、立ち上がってくる。一番はっきり見えるものが、一番近くにあるはずだという、原始的な感覚が、そこから目をそらすことを許さない。下のものを覆い隠す、何かがそこにあるという、圧倒的な存在感。

クレヨン、ペイントマーカー、アクリルえのぐ、ペンキ。隠蔽力が高い画材や筆記具には、なぜか特有の、使っていてわくわくするような感覚を覚える。それは、より強く、実感を伴って、その存在を感じられるからだろう。下地にとらわれず、上から好き勝手に塗り替えられる。何もかもが、キャンバスになるという感覚。描くことは、この手で何かを生み出すことなのだったと、表現することの原点に気付かされる。

かつて、クレヨンで描いたときも、ペイントソフトで描いたときも。きっと私は、その「実在感」に、圧倒されていたのだ。

03「必要」ではなく、「楽しい」から使う。マットホップからしか得られない栄養がある

マットホップは、ボール径1.0mmである。こんな太字で、何を書くのかと、人は言うかもしれない。ボールペンといえば、主目的は文字書きであるし、手帳やノートならおすすめは0.4mmだ、いや0.5mmだと、そのあたりが人気のボリュームゾーンだ。一方、マットホップは、そういった目的を考えずに使うものだ。これを使えば美文字が書けるとか、にじまず保存性に優れるとか、そういった類のお役立ち事務用品ではない。

誤解を恐れずに言えば、必要に迫られてこれを使うことは、おそらくない。のし袋を書くから筆ペンが必要とか、ダンボールに書くからマーカーが必要とかいうことはあっても、それと同じレベルで、義務的にマットホップが必要となるシーンは、あまり考えられない。

必要もないのに、使う。なぜか。楽しいからだ。人間を含む動物は基本的に、個の生存や種の保存に必要な行動をするものだが、ときにはそれ以外の行動をすることもあって、それは余暇、娯楽、遊びと呼ばれる。

遊びとして、手を動かし、何もかもを塗りつぶす。それで思い起こすのが、ゆびえのぐだ。

筆やパレットを使わずに、直接手にとって、混ぜ合わせたり塗りつけたりして、色や感触を楽しむためのえのぐ。何かを描く、うまく描く、といった、画材であれば当然のように結びつけられるであろう結果は二の次にして、えのぐに触れる時間を楽しむ、「遊び」のための画材だ。

主に幼い子どもたちが使うことを想定したものだが、大人がやってみると、これがハマる。両手をえのぐまみれにするという、最初のハードルこそ高いが、それを超えてしまうと、もうどうにでもなれという吹っ切れた気持ちで、無邪気に遊び始めるのだ。

何を描くでもなく、色鮮やかな手形を作っては歓声をあげ、分厚く塗りつけて跡を残してみたり、じゃあ次はこうしてみたら、こうしてみたらと、動かす手が止まらない。白い紙の、余白がすっかりなくなっていく。

子ども向けのものなんて大人は楽しめないよ、と、自称大人はうそぶくが、実際には、そうとも限らない。そういう大人にも、かつては子どもだった時期がある。確かに、成長とは過去の自分を乗り越えたり否定したりして更新していくことであるから、年齢とともに興味関心や好みは移っていくものだが、表に出なくなっても、ずっと息づいて、続いているものもある。かつて感じたこと、学んだこと、知ったこと。それらが根底にあって、今の自分を形成している。ただ、普段は出てこないだけのことだ。

マットホップと、ゆびえのぐ。まったく違うカテゴリなのに、そのはたらきはよく似ている。

必要もなく、目的もなく、ただ、楽しいからやる。表現することの、根源的なよろこび。それを思い出させてくれる。

いつしか私たちは、筆記具や画材を手に取るとき、それで何を成すかということにばかり注目してしまう。大事なのは結果であり、道具を使うことは、手段でしかないと。

いかに上手い字を書くか。いかにすごい絵を描くか。そうでなければ、意味がないとでもいうように。いつも何かに追われるように生き、行為に対して、それが何になるのかと、すぐに効率や成果を求める風潮。

しかし、成果にならないことはすべて無意味なのか。そもそも、普遍的な価値などあるのか。誰がそれを決めるのか。

ならばなぜ、人はラクガキをし、ときに、そこから革新的なアイデアが生まれるのか。

何を書くか、ではない。何か書くこと、その行為自体に、意味がある。何かを描いている瞬間の、そのよろこびというものを、人は見出すことができる。

何かをするために使うのではなく、使いたいから使う。

ただ記録したり、伝達したりする目的であれば、筆記具でなくても構わない。かつて、筆記具の大きな役割はそれであったが、すでに、大部分が他の方法に置き換わっている。事務用品、仕事の必需品、などの呼び名は、いずれ、過去のものになるのだろう。

だが、代替不可能なものもある。当たり前のことだが──「マットホップを使うよろこび」は、マットホップでなければ、得られない。

「マットホップ」という名前は、マットなインキと、心弾むホッピングを組み合わせて生まれた。名は体を表すとはこのことだ。マットカラーで、心弾むもの。それですべてが説明できてしまう。

私が子どもの頃、「ホッピング」という、弾む棒に足場と持ち手がついた、乗って遊ぶおもちゃがあった。いつまでも、ぴょんぴょんと跳んで遊んだものだ。別に何か意味や勝ち負けがあるわけではないが、バランスをとって弾む感覚が、意味もなく楽しい。むしろ、意味がないから楽しい。説明不要で、情緒に訴えかけるものがある。

まさに、マットホップと同じではないだろうか。

04マットホッパーが、現実世界をデコレーションする

「デコレーション用ペン」というのが、マットホップのコンセプトだと、冒頭で述べた。

デコレーション。装飾し、美しくすること。

飾りなのだから、本質ではない。ないならないで、機能的に支障はない。「遊び」と同じだ。それでも、人はデコレーションをする。手を加えて、よりよいものにしようとする。

携帯電話、うちわ、トラックなどで、元の姿がわからなくなるほど、飾りつけを盛ったものを「デコ○○」という。ときに過剰と感じられるものもあるが、そこまではいかなくとも、既製品をそのまま使うのではなく、何らかの手を加えて自分だけのものにする行為は、自然に行われている。飾りを施し、目印をつけ、経年変化させ、組み合わせ、削り、加え、貼り、書き込む。そうすることで、自分のものになったと感じて、愛着が増す。

そのままでもいいはずなのに、そのままではいられない。何かに突き動かされるように、多かれ少なかれ、私たちは、日々デコレーションしながら生きている。

マットホップは、普通のペンでは弾かれてしまって書けないような、ツルツルとした写真にも書くことができる。その点でも、プリントシールに書けるということで流行したハイブリッドミルキーを思い起こさせる。いつの世も、人は写真へのラクガキが好きだ。移り変わりの激しいこの世の中で、それでも変わらないものがあるというのは感慨深い。

今やプリントシール機の進化も目覚ましいが、それが登場した当初は、好きなフレームを選ぶくらいのカスタマイズ性だったと記憶している。それでも皆が飛びついた。そこにラクガキ機能が登場して、さらに熱狂した。白く縁取られて、光っているようなエフェクトの筆跡を、画面上の写真に書き込む。限られた時間内で、上手いわけでもない文字や単純なイラストを施す、そんなことが、無性に楽しかった。

あれは、写真のデコレーションであり、また、かたちのない、この現実そのもののデコレーションだったといえよう。

なお、ぺんてるには液晶ペンタブレットを扱う電子機器部という事業部があって、あのラクガキで使うタッチペンを作っていたりもするという事実は、入社してから知ったことだ。世の中は思いがけないところでつながっている。

この現実を、デコレーションする。それは、自分がここにいると、示すことだ。

デコレーションが楽しいのは、目の前の現実に関わり、変化を起こすことで、自分自身の存在を実感できるからではないか。幼い頃に、クレヨンを握った手を動かした、その軌跡の通りに、鮮やかな線が描かれていくのを見た、あのときと同じように。既存の世界を眺めるだけではなく、自ら関わって、己を反映させる。この現実を、自分のものにする。

デコレーションは、希望だ。まだ満足していない。もっとよくできる。よくしたい。何かを、この手で加えたいという意欲。

真っ白な状態で、いちから何かを作り出すことは容易ではないし、そもそも、何であれ真っ白な状態なんてことはなく、世界はすでに混沌としていて、現実はままならない。それでも、今ここにあるものに少しでも、手を加えることはできる。自分なりに、変えていくことができる。

写真にちょっとラクガキして、楽しくするように。この現実を、デコレーションしてみる。そんなきっかけで、もしかすると、世界は変わるのかもしれない。まだ見ぬ未来へつながるのかもしれない。

そのとき、鍵になるのが「実在感」だ。デコレーションは、素材に加えていくことであるから、元の素材より目立つものである必要がある。霞んでしまったり、薄くて見えなかったりしては、デコレーションが成立しない。

混沌とした現実、それをもデコレーションできる強さ。何にも負けない、マットホップの実在感は、どんなものも楽しんでみせるという宣言だ。その強さがあれば、きっと、どんな現実もデコレーションできるだろう。

マットホップを楽しむ人のことを、我々は「マットホッパー」と呼び、その輪が広がることを願っている。

何気なく手に取って、まるで普通にペンを使っているところですよ、という風を装いながら、その実、現実世界をデコレーションしている。軽やかに、この瞬間を楽しむ。そのとき、誰もが、マットホッパーになる。

今、会社で配られたお菓子の包みに、マットホップでラクガキをしている私もまた、その一員なのだ。

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする