ぺんてるの山田です

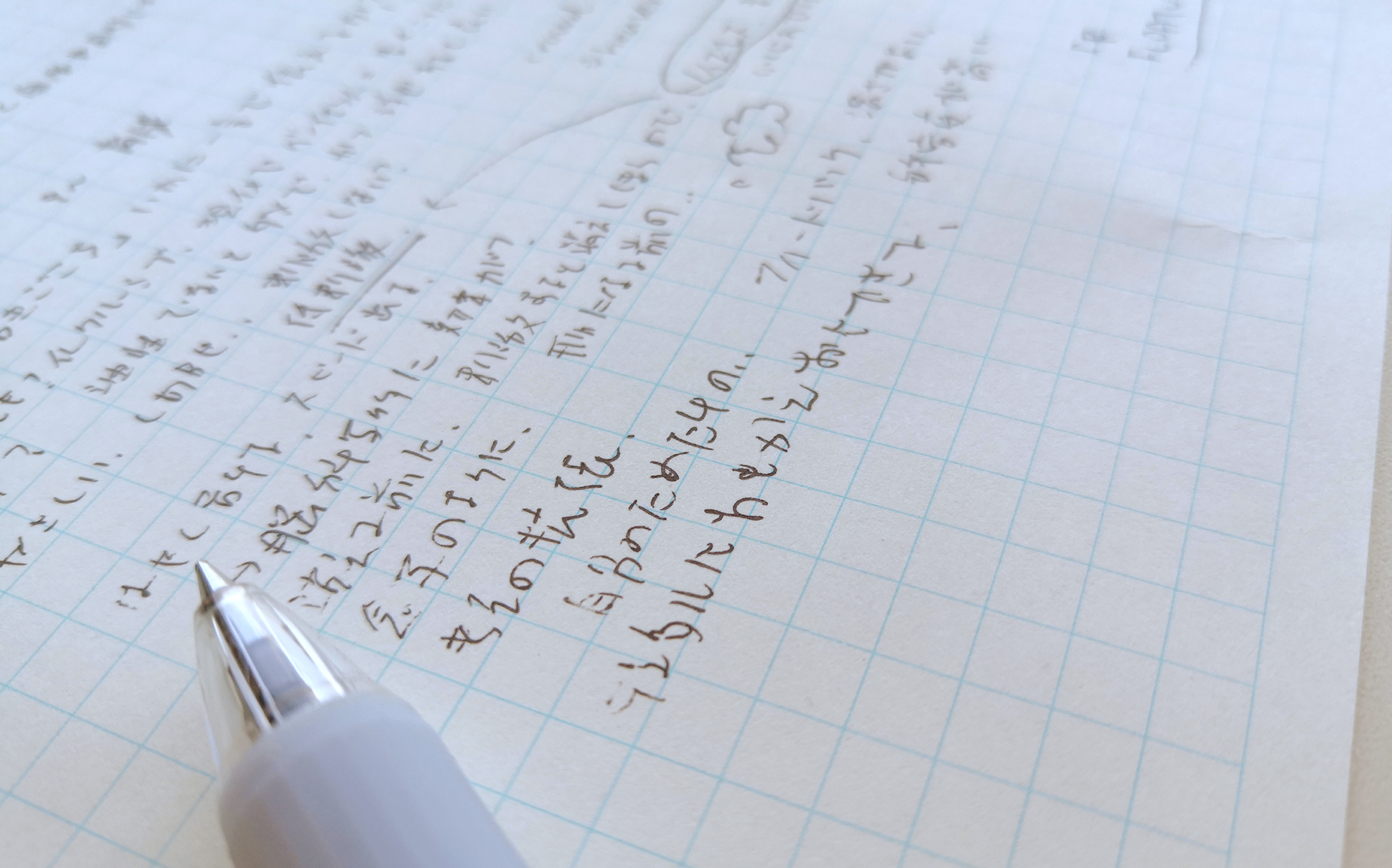

書いたら消えてしまう何かを書くために。やさしいボールペン「フローチューン」で、アイデアの雲を掴む

こんにちは、ぺんてるの山田です。

前回から、少し間が空いてしまいました。

何をしていたかというと、しばらくの間、他の場所で、こことは違って当たり障りのない、平和で温和な文章を書いていました。

平和で温和な文章は、それはそれで必要なものだし、書くのが楽しくないというわけではないのですが、ときに、消化不良な気持ちになることは否めません。特に、思いついた文章を、いや、それはここでは言えないだろうと、打ち消して、当たり障りのないお行儀のよい文章に直しているときに。

なまじ、想いのままに表現することのよろこびを知っていると、それがままならないことが気になってくるものです。そういうわけで、久々にこちらに戻ってきました。

今回は、書くことと書かないことのお話です。

01デジタルとアナログの「書く」

久しぶりに、この連載を書く。書くとはいっても、紙に向かってペンを動かすのではない。実際のところ、この原稿はフルデジタルで作成されている。ネタのメモすら、手で書いてはいない。何度も言うように、文具メーカー社員としていかがなものかとの誹りは免れまい。

それというのも、こういった、頭の中で構成した文章をそのまま記すにあたっては、私の場合、ペンで書くよりキーを打つほうが早く、確実だからだ。できあがった文章を、忘れないうちに留めるためには、定着させるのに要する時間が短いに越したことはない。

せっかくよさそうな流れを思いついたのに、書くのにもたついて思考のペースを乱し、漢字を思い出そうとしているうちに続きの表現を忘れ、結局、何だったっけとなってしまうのは悲しいことだ。そういうときに限って、極めて画期的なひらめきを得たはずだったような気になるから、いっそうにもったいなく感じられる。何であれ、失ったものの価値というのは過大評価されがちなものだ。

デジタルツールのおかげで、こうして自分の思考の流れをそのままに、リアルタイムに形に留めることができている。実況中継のようなもので、思いつくと同時に書き、書きながら考えている。あまりそこで、ああでもないこうでもないと立ち止まって悩むことはない。

もちろん、書きながら、これでは言葉足らずであるなとか、そうとも言い切れないよなと思うこともあって、その場合、とりあえず書いてしまってから、次の文で補足をすることで対応する(この文がその見本である)。このような素人によるゆるいウェブテキストにおいては、文章はどれだけの分量を書いても許されると思っているので、特に言い回しに凝ったり、内容を削ることはない。むしろ、どんどん増えていく。

そういうわけで、そのまま出してもいい程度には整っていて分量のあるものを、いち早く記録し公開するという場面においては、私はデジタルツールを愛用している。

一方で、速さよりも質、内容を削って研ぎ澄ませることが求められる場合もあって、たとえば、キャッチコピーの発案だ。

同じように、頭の中に思い浮かんだものを逃さないように形に留めるという行為であっても、この文章を書くのと同じようにはいかない。両者は、性質を異にしているといえる。

キャッチコピーは、思い浮かんだことを書き留めながらも、実際にそれが本命の案となることは少なく、あくまでも思考の過程の記録と整理の手助け、後からの再現性のための手がかりのメモといったほうが正しい。そう長い文章が出てくることはなく、一字一句そのまま記録しなければいけないわけでもない。これはという単語だったり、着眼点だったり、その要点を書き留める。同じようなものが続いたかと思えば、まったく違うものが突然出てきたりと、とりとめなく広げていく。もはや、自分以外には意味がわからない記録となっても、他人に見せるものではないのでかまわない。

あれこれ捏ね回して、これだという言葉を探す。その過程は、ときにある程度の飛躍を伴い、メモの上には軌跡が残されないものだったりする。完成した、たった一言のコピーの裏には、日の目を見ることのない、思考と走り書きの山がある。

そういうときには、紙とペンを使う。

デジタルでやってみたこともあるが、うまくいかなかった。慣れの問題やツールの操作性もあるだろうが、私の場合、打ち込んだメモのどの要素が重要なのか、列挙した案のどれが自信作であるのか、画面上だと優先順位がつけられず、よくわからなくなってしまった。記録した言葉の、どれもが同じ顔つきで、同じように主張してくるように感じるのだ。

まだ最終形に至っていない草案さえ、あたかも、それが確定事項となってしまったような錯覚に陥る。同じ内容でも、整った形で見ると、それだけで正当性が付与されて見えるものだ。正式な、最終版の、きれいなもの。権力に弱い私のような人間は、ついそれに縛られてしまう。

一方で、紙の上は自由だ。ラフに、直感的に、強調し、取り消し、書き足し、つなげ、膨らませることができる。その混沌とした状態は、頭の中の自由な状態に近いのだろう。

だから、キャッチコピーやそれに類するアイデアを発想しようとするとき、私はできるだけ、きれいに整理することはせずに、頭の中でもやもやしている状態をそのままにできるよう、読めるか読めないかの下手な字で紙に書き出すことにしている。これはまだ確定していない、曖昧で、どうにでもなるものだ、と自分に言い聞かせるように。

などと、ここまで書いてきたが、こうした「やっぱりアナログで書くことって大事だよね」的な話は、文具メーカーがさんざん主張してきたことであって、今更私が言うまでもないことだ。デジタル化の時代だからこそうんぬんというのも、ずいぶんと前から決まり文句になっている。まあ、そうでしょうね、という話である。正しくて当たり前のことを言われると、そういう反応をするしかない。そして、正しくて当たり前のことは、心には残らない。

基本的に、人々が手描き・手書きすることを推奨するのが文具メーカーとしてのスタンスであるが、そういう話になると、なんだかデジタルツールを使うことを責められているような気持ちになるので、手帳も日記も原稿もコミュニケーションもデジタル派であるところの私は、あまり好まない。「手描きならではのよさがある」「手書きだからこそ伝わる」という言葉はその通りだし否定はしないが、反面、文字や絵にコンプレックスのある人間の心を無邪気にえぐるものであることを、私は知っている。

そんなわけで、アナログの効用について、ここで改めて主張することはしない。代わりにと言っては何だが、ここからは、文具メーカーがあまり語らない話をする。

アイデアを出すためには、「書く」ことが重要だと、先に述べた。

そして、「書かない」こともまた、重要であったりする。

02書かないことによって、書けるものがある

という発言だけ切り取ると、文具メーカーが「書かない」ことを推奨してどうする、と言われそうだ。主に社内から苦言を呈されることだろう。ここがあまり社員の読んでいないコーナーでよかった。

正しくて当たり前のことを言っても心に残らないからといって、逆張りを始めたと思われるかもしれない。私も仕事でやっている立場上、そのような演出を少しも考えないわけではないが、これは別に計算でも何でもなく、たまたま、私が勝手にそう思っているというだけの話だ。誰しもそうあるべきであるとは思わない。いつものことだが、そういう奴もいるんだなくらいの、n=1として捉えてもらいたい。

書きたいものがあって、しかし、まだ全容がはっきりとしないとき、私はすぐにはそれを書かない。口に出すことも、紙に書くことも、スマホにメモすることもしない。

なんらかの形を与えるのは、ある程度の確信を持ってからだ。それまでは、自由に漂わせておく。時折、様子を見にいくが、その時々の変化を記録することはない。自然と収束していくのを待っている。すると、次第に輪郭が鮮明になっていく。

なぜ、すぐには形にしないのか。

一度出力して形を持ってしまうと、削ぎ落とされてしまうものがあるからだ。頭の中では素晴らしい構想であっても、絵に描いたり、言葉に表してみると、途端に色褪せて見える。

できるだけそのままの形で、齟齬がないように出力しようと手を尽くすが、完全に一致させることはできない。「思ってたんと違う」である。何かが欠けているのに、それが何であるか分からずに、思うようにならない苦しみに囚われる。

絵を描くとき、ラフに何度も描線を重ねて描いた下絵はそれなりのものに見えるのに、清書してみると、何か違う、と感じることがある。どうやら、ラフの段階では、重ねた線のうち最も適切な線だけを自動的に拾って見ているから、理想形に補正されており、1本の線で清書するとそれが効かなくなるために、本来の実力相応に見えるということらしい。

この仕組みを知ったとき、私は、じゃあ清書でも線をラフに重ねればいいんだなという結論に至ったため、適切な線を見極める力は身に付かず、絵が上達することはなかった。一発で理想の線を引ける人を尊敬する。

これと同じように、頭の中にある段階では、明確な部分のほかにも、曖昧なあれこれ、言葉や形にできない何かが付随していて、その全体でもって、素晴らしさを感じてしまうのかもしれない。自分にしかわからない、無意識の文脈というものもあろう。

他者に共有するにあたって、それを、絵だの言葉だのに落とし込もうとするときに、削ぎ落とされるものがある。形を与えたがために、変質して、考えていたものとは全く違うものになってしまう。それは、夢から覚めて現実を突きつけられた心地になるし、確かに感じていたはずの、熱も高揚も冷める。

だから、形をだいぶ明確にできそうだと、ある程度の確信を持って、はじめて、書き出すことになる。

もちろん、はじめのうちからすべてを書き出しながら、何度も書き直し、書き重ねて、頭の中との誤差を埋めて近づけていくというやり方もあるだろう。それが向いている人は、そうすればよい。

しかし、自分の書いたものを指標にできるというよさは、反面、それに縛られるということでもある。まだもやもやしているのに、書き出してしまったら、それで確定してしまう。すべてを表現しきれていないのに、そこで止まってしまう。

アイデア出しを手書きにこだわる理由でも述べたが、自分で出力したものを改めて目から入力することは、思っている以上に、思考への影響をもたらす。少し違うなと思っていても、見ているうちにだんだんと、もうこれでいいような気になって、それ以上の発展がなくなってしまうことがないとは言い切れない。

そもそも、出力すること、すなわち表現することとは、ただそれだけで、ある程度の満足感や達成感を得られるものである。それこそ、ぺんてるがビジョンに掲げる「表現するよろこび」である。

たとえば、思いつきの粗いアイデアをSNSでつぶやいてみるというのも、ひとつの表現だ。そして、その場でそこそこ好評を得られたりする。ここで得られるよろこびは、甘美で、刺激的で、コスパがよい。それをブラッシュアップして、さらなるクリエイティビティを発揮できれば何も問題ないのだが、もう現状で満足してしまい、結局、何を作ることもしなくなってしまうというのは、しばしばあることだ。

自分がそうなりかねないとわかっているから、あえて書かないという道を選ぶ。目先のよろこびを、ときには遠ざけても、その先にあるものを掴むために。

書いて示すことは、生み出すことである一方、何かを失くすという側面もある。意識的に、「書かない」選択が必要なときもある。

アイデアを寝かせる、だとか、温める、という表現がある。曖昧で、どうとでもなるような状態で、自分の中に置いておくこと。それは、あらゆる規定、あらゆる制限から、自由であればあるほどよい。そのようにして、自分の中に留めておくことで、思いがけないもの同士が結びつき、生まれるものもある。寝かせている間であっても、なんとなく心の隅にあって、必要な材料を少しずつ引き寄せて、準備をしているのだろう。

紙に書き出して唸っているときには出てこなかったのに、ぼんやりと散歩しているときやシャワーを浴びているときに、画期的なひらめきを得た、というエピソードはよく耳にする。集中を解いて、少し離れてみることによって、これまでにない景色が開けていることに気づく。

書かない時間があるからこそ、書けるものもある。それが、締め切りのぎりぎりまで課題を放置することの言い訳にはならないが。

書くことが大事であるのと同じように、書かないことも、また重要だ。

書くことで広がるものもあれば、書くことで失われるものもある。何かを書くとは、そのせめぎ合いなのかもしれない。私たちは、両者を使い分けながら、何かを書いている。

すべてを表現できないことはわかっていて、それでも、なんとか近づけるよう、力を尽くす。

書かなければ、消えてしまう。しかし、書いたならば、違うものになってしまう。

いつも、その葛藤を抱えて。

03アイデアに「やさしい」ボールペン

どうすれば、頭の中にあるものを、そのままに形にすることができるのだろう。表現者にとって、そして、表現する道具をつくる者にとって、それは永遠のテーマともいえる。

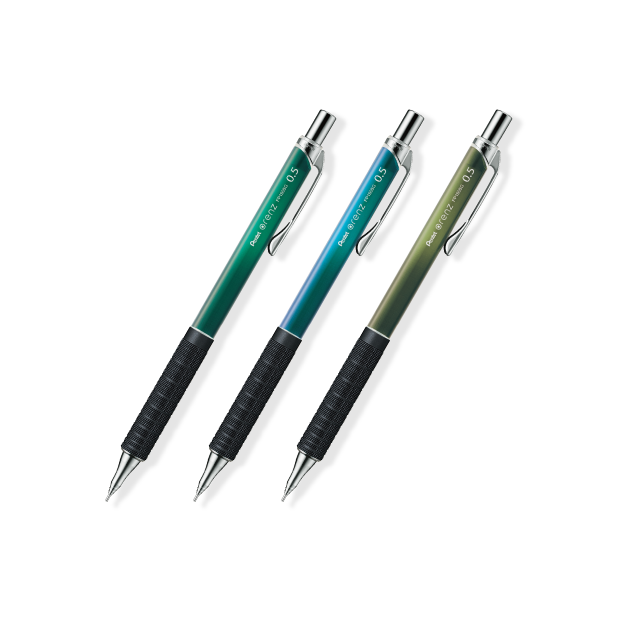

その一つの答えを出したのが、2024年6月に発売した新作ボールペン「フローチューン」だ。

「その書きごこち、浮遊感」として、「形になる前のアイデアが走り出す」という触れ込みのボールペンである。

そもそも、形のないものを書き出す時点で、形を与えることになるので、それが思ったようにいかないと、書きながら走り出すことはできない。書くことで変わってしまうもの、失われるものを最小限にして、走り出すためには何が必要か。

私は、「やさしさ」ではないかと思う。

冒頭で述べたように、私の場合は、ある程度脳内で完成しているものを出力するのはデジタルで、ラフなアイデア出しはアナログでという使い分けをしている。そこには、動作と思考に割けるリソースの割合が関係している。

これは私見だが、というかこの連載では私見しか語っていないのだが、画面に向かってキーを打つよりは、紙に向かってペンで書くほうが、なんというか、物理的にも精神的にも、刺激が少ない。

アナログの場合、さらさら書くにしても、ゴリゴリ書くにしても、ペン先を紙に触れさせ、紙面で走らせ、紙から離す、一連の流れの動作は、ほとんど衝撃や音として意識されるレベルになく、視覚情報として目に入るのは、白い紙面に自分が描き出したものだけだ。

デジタル入力においては、提示されたものから選ぶという感覚がある。物理あるいは仮想のキーボードに並んだ配列から、望む文字を選び、何らかの方法で入力し、候補から必要に応じて変換を選ぶ。ついでに画面を切り替えて、調べ物もするかもしれない。

対して、紙とペンの場合、提示されるものは何もない。書けるのは、頭の中にあるものだけで、目の前に現れるのは、自分が書き記したものだけだ。

そのシンプルさが、不便でもあり、また、何にも邪魔されない貴重なものでもある。放っておいてもあらゆる刺激がなだれ込んできて振り回される、情報過多のこの時代においては、より求められるものかもしれない。

一番、意識を割かずにできる手段だから、思考にノイズが入らない。まだ、形になる前の思考を突き詰め、列挙し、洗い出すという工程に、没頭できる。余計な影響を与えて、ゆがめたり、壊してしまうことがない。それが、存在の「やさしさ」であると思う。

これは私が紙とペンで育った人間だからそう思うだけであって、将来的には、ペンを握る重さや紙に触れる感覚が耐え難い、それよりも音声なりフリックなりの入力方法が自然に感じられるという方が優勢になっているのかもしれない。そのうち、思考自体を記録して、何に変換することもなく生データのまま、追体験したりできるようにもなるのだろうか。

とはいえ、なんだか疲れそうだしコスパが悪そうなので、いずれにしても、思考を一旦、何らかの形でまとめ、他者に伝える、という営みは今後も必要とされるだろう。まあ、それもAIがやってくれるのかもしれないが。うかつなことを書くと、20年後くらいに「20年前の文具メーカー社員の未来予測(笑)」などとしてまとめられてしまう。そのような恥ずかしい事態は避けたい。

未来がどうなるかはわからないが、現状、アイデアが走り出すためには、紙とペンのやさしさが似つかわしい。といっても、かすれた線しか引けないペンや、筆記感の重いペンでは、それが足かせになり、走り出すことができない。書き味や手触り、重量バランスに関する、個人の好みもあるだろう。

たとえば、私にとってのやさしいペンとは、シャープペン(サイドノック式で軽量であることが望ましい)、そしてゲルインキボールペン(具体的にはエナージェル)だ。一方で、油性ボールペンには、あまりやさしさを感じない。

昔の油性ボールペンは、書き味が重く、一筆一筆に力をこめなくてはいけなくて手が疲れたものだし、かすれて線が途切れたり、ボテになったりするし、筆跡も微妙に薄い。すっかり苦手意識が身についてしまった。それらが改善された今も、苦手意識は残っていて、いまいち上手に使えない。インキは格段になめらかになったものの、今度はそのぬるぬると滑るようななめらかさをコントロールするために無用な力を込めてしまい、結局疲れる。ビクーニャも、フィールも、カルムも、他社の製品も、どこかなじめなかった。

同じ「なめらか」と表現される書き味でも、私の愛するエナージェルとは、全然違う。これが油性とゲルインキとの超えられない壁か、と思っていた。よほどのことでもない限り、自分は油性ボールペンを使うことなく生きていくのだろうと思った。

そんな私が、発売前にフローチューンのサンプルを初めて試し書きしたとき、正直、エナージェルを超えるものとは感じなかった。かなり力を入れた大型新製品と聞いていたが、「そんなに?」と思った。

書き出しからのインキの出の良さ、なめらかな書き味、黒々としたみずみずしい筆跡。それらの印象は、エナージェルに近いもので、私の好む傾向には合っていたが、従来から大きくかけ離れて革新的とは思わなかった。それなら自分は、使い慣れているエナージェルでいいや、と思ったものだ。

もうお分かりだろう。開発途中での、「ヌル」とか「ツル」とかのコードネームは小耳に挟んでいたものの、詳しい話を聞いていなかった門外漢の私は、てっきり、これをエナージェルと同じ、ゲルインキだと思い込んでいたのだ。

何気なく書いただけではゲルインキと区別がつかない、フローチューンは、実は油性ボールペンである。私が超えられないと思っていた壁は、軽々と超えられていた。もともとエナージェルの新シリーズとして発売する構想があったというのも頷ける。

フローチューンは、擬似油性エナージェルとして使える。フローチューン派の人には、これは失礼な言い方だと思うが、油性ボールペン苦手勢のたわごととして大目に見てほしい。

これからは、私も油性ボールペンを使える。油性ボールペンについて、書くことができる。

いや、もはや、ゲルだからどうとか、油性だからどうとかの大きな括りで話をすること自体、無意味なのかもしれない。私たちは自然と、まずインキのカテゴリで区分けしようとするし、比較するならその中で比較するものであって、カテゴリをまたぐのはご法度だと思っているが、日常使用において、ふと、別にどちらであっても構わないのではないかと気づくことがある。

カテゴリを超えて、エナージェルとフローチューンを比べたってかまわない。私が最初、そうしたように。それは、純粋な「書きごこち」の評価となるだろう。

改めて手にしてみて、私はフローチューンに「やさしさ」を感じた。

オーバーフローイング技術と高精細のチップによる、潤沢なインキの供給。クッション成分配合インキは、金属同士の接触をやわらげ、筆記時の摩擦を極限まで低減する。それらが、思考の水面を波立たせることなく、限りなく静謐に保って、ノイズレスなやさしさを実現していた。

そんなフローチューンの書きごこちは、メインビジュアルにあるように、「浮遊感」と公式に表現される。どうしても、ペンを表現するときの語彙というのは限られて、なめらか、軽い、くっきり、鮮やか、さらさら、すらすら、ドバドバ、といったところに集約されがちである。浮遊感というのは、あまり聞いたことがない。

「ふわっと書ける」とも言うべき、浮遊感。書きごこちには各人の好みというものがあるだろうが、「ふわっと」しているというのは、ふわっとした思考を書き留めるには適しているように思われる。

漫画表現においては、頭の中のイメージは雲型のフキダシで表される。考えるとき、人は視線を上げ、中空を見上げる。漠然として捉えどころのない提案は、雲を掴む話と表現される。

そこには、目には見えない何かが浮かんでいるのだ。地面に縛り付けられることもなく、形を変えながら、限りない広がりをもって。手に取ろうとすれば、かき消えてしまう、儚さをはらみながら。

アイデアは、自分の中で寝ていたり、奥底で熟成していたりするイメージがあるが、実際には、雲のように浮遊しているのかもしれない。軽々と、掴みどころなく。

ほんの少しの刺激や変化で、消えてしまうなにか。できるだけそのままに、壊さないように、手を伸ばす。

その一部を、ときどき掴めることがあって、指の間からこぼれ落ちながら、手の中に残った一握りを、どうだろうかと人に見せて、分かち合う。浮遊していたものが、形をもって、伝達され、記憶に留められる。

やさしいペンが、頭の中と外界をシームレスにつないで、「書かないこと」を、「書くこと」へと移行する。私が半年間、書かずにいたことを、今回書くことができたように。

そんな、フローチューンで雲を掴んだ人々の話を、これから続々と聞けるようになるのかもしれない。

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする