表現する人々

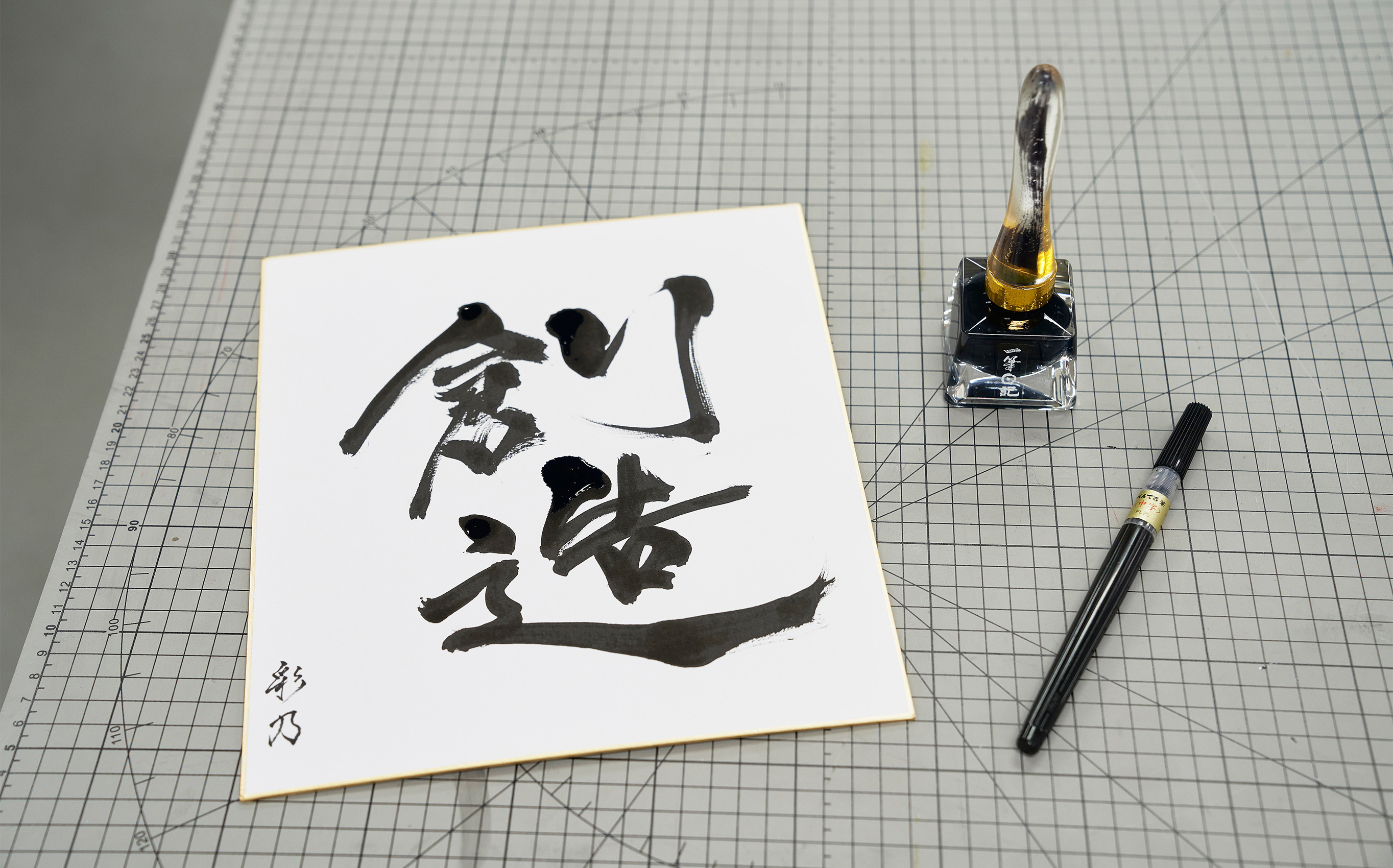

書の楽しさをデザインした、世界にたったひとつのプロダクト。 学生・二唐 彩乃さん

プロダクトを自由に作れるなら、何のために、何をデザインする?

美術大学でプロダクトデザインを学んだ二唐彩乃さん(※)は、卒業制作を通して大きな問いと真っ向から向きあうことになりました。考え抜いて、出した自分なりの答えを凝縮したのがあるプロダクト。一筋縄ではいかなかった制作のブレイクスルーになったのは、愛用しているというぺんてるの筆ペン、そして意外な人物だったそうで……制作秘話をうかがいました。

※多摩美術大学美術学部生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻2022年度卒業

01「なんだか一筆書きたくなる」体験を目指して

藍色の帳面とともに机に置かれたのは工芸品のように美しいボトル。

ネイルボトルでしょうか? それとも香水瓶?

長く伸びた蓋部分を持ち上げると穂先がすっと現れ、同時に墨の香りがふわっと広がります。

「このボトルは毛筆と墨汁のセットなんです。お部屋に置いても違和感のない造形で、思い立った時に筆をとり、付属の日記帳に自由に綴る。日常にとけこむような書道体験ができるプロダクトとして制作しました」

制作者は多摩美術大学でプロダクトデザインを学んだ二唐彩乃さん(※)。

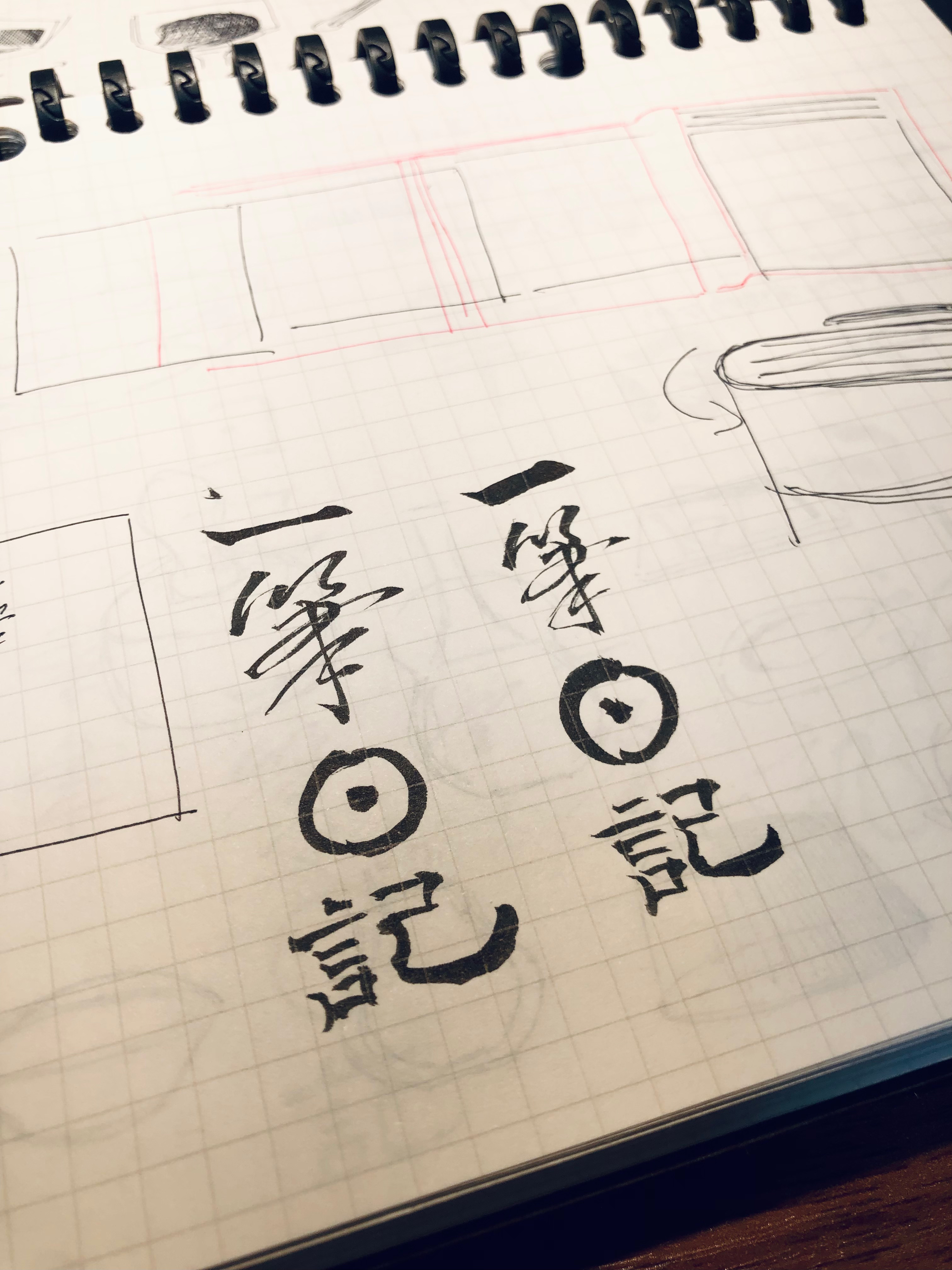

「一筆日記」と名づけたこのプロダクトは、書の楽しさを多くの人に気軽に味わってほしい、そんな想いを込めて作った世界にたったひとつしかない卒業制作です。

※2023年3月取材時の在籍

「私にとって書道とは白と黒が織りなすアートなんです。子どもの頃から遊ぶように字を書いていて、特に高校時代は書道部で書き続ける日々を送りましたが、それもすべて絵画同様に鑑賞や描写自体が純粋に楽しいからこそ。書道は本来誰でも楽しめるもので、私自身も書道好きの父から小さい頃に手ほどきを受けただけで、書道教室で正式に習ったことはありません。しかし多くの人にとって、書は高尚で敷居が高いものだったり、字が綺麗な人しか楽しめないというイメージを持たれがちで…。そこを解消して多くの方に書の楽しさを体験していただきたいと思ったことが、このプロダクトの出発点でした」

制作にあたり意識したのは大きく2点。

億劫、面倒、難しいと感じがちな「書と人の間にある距離感を取り払うこと」。

そして書が本来もつ「自由で豊かな表現力を体感してもらうこと」。

先入観から書道に感じてしまっている壁を取り払い、ふと気づくと筆を握り「なんだか一筆書きたくなっている」。そんな体験を提供することを目指して作り込んでいったそうです。

「準備・片付けの煩わしさを解消するべく、インキ壺に筆を差し入れる形状に。また、日記帳と下敷きを一体化して日記帳を広げるだけでさっと書き出せるように工夫しています。さらに、あえて上級者が使うような長い穂先にすることで、初心者の方にも筆の表現力を存分に堪能いただけるようにしました」

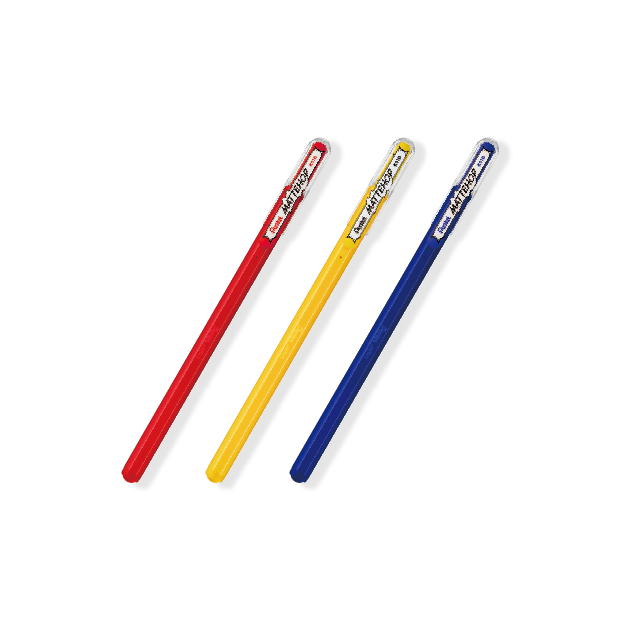

この長い穂先こそが、書の楽しさを味わってもらうためのカギといっても過言ではありませんが、ヒントになったのがぺんてるの“とある製品”だと話します。

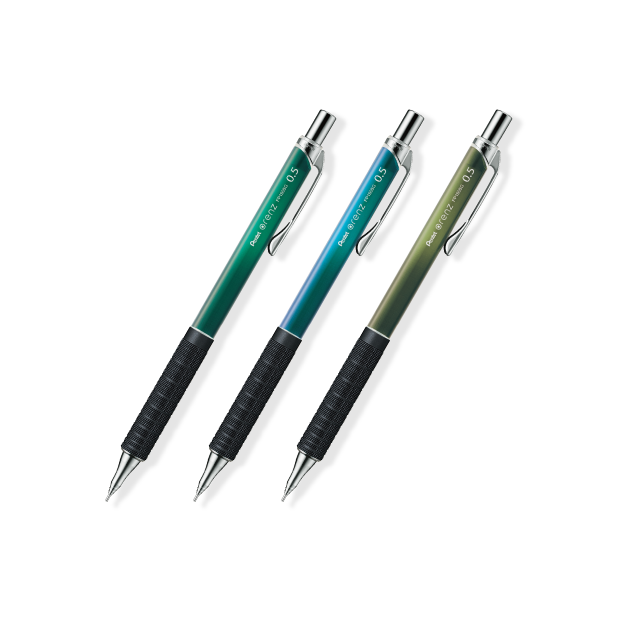

「筆がもつ豊かな表現を楽しんでもらえるよう通常の毛筆のような毛量も長さも十分なものを作ると決めたのですが、だからといって素材を毛筆同様に動物の毛にするとお手入れが大変で気軽さから遠ざかるため、筆ペンの素材で長い穂先を作ろうと考えたんです。というのも、もともと私自身がペンケースにいつもぺんてるの筆ペンを入れて持ち歩いていました。アイデア出しに使うこともあるほどの筆ペン愛用者。大学でも筆ペンといえば二唐と言われるほどなんです(笑)」

卒業制作の題材としてだけではなく、日常の中でも筆ペンを愛用しているという二唐さん。

毛筆の表現力を、筆ペンの手軽さで。穂先造形の方針は決まったものの、当然、筆ペン制作は知識・経験ともに皆無。筆ペンの素材、形状をよーく見て、自己流で穂先づくりにチャレンジしたものの、満足に程遠いものしかできず頭を抱えたのだとか。

「市販のナイロン糸で試作を繰り返してもバサバサとハケのようになるだけで表現力も書き味もまったく出せない。動物の毛に近い書き味のぺんてるの筆ペンを私は気に入って愛用していたので、この書き心地をどうにか再現したいと思い、悩んだ末に“先輩”にアドバイスをいただくことにしました」

さまざまな素材を使って穂先の検証を実施。

その先輩というのは、実はぺんてるの社員。

同じプロダクトデザイン科出身の先輩が現在ぺんてるで働いていることを指導教授経由で聞き、アドバイスを聞くために訪問したのです。

「素材、束ね方。ぺんてる筆の書き心地には企業努力がたくさん詰まっていて、再現することはいち学生には到底無理だとわかりましたが(笑)、親身なアドバイスのおかげで出来る範囲の中で満足ゆくものにすることができました。本当に先輩のおかげです!」

また制作の中で考えたのは、「お習字感」をいかに感じさせないかということ。

書から遠ざかっているのは、実は子どもの頃のお習字体験の記憶によるところが大きいのだと二唐さんは想像しています。

「“お手本通りに、正しく、バランスよく、きれいに書かなくちゃ”なんて子ども時代の思い出が書に対する苦手意識につながっていると思うんです。だから、日記帳は半紙の判型ではなく正方形に、サイズもコンパクトでさっと書きやすい大きさにしました。

書を書くハードルを低くすることを追求して、たどり着いた形状。

また書道の作品の魅力って、作者の方が書いた時の感情やその書に込めた想いを想像しながら鑑賞することにあると思うんです。でも、パッと文字を見ただけでその背景まで想像するのはなかなかハードルが高いもの。だから、この『一筆日記』では、紙の両面に書けるようにして、たとえば美味しいまぐろ丼を食べた日なら、表に「鮪」と豪快に書をしたためて、裏にはまぐろ丼の絵を描くなんて使い方もできるように。こうすることで書が書かれた背景にも無理なく触れられるようにしています」

02ゴールを決めずに走り出す。想像以上に出会うために

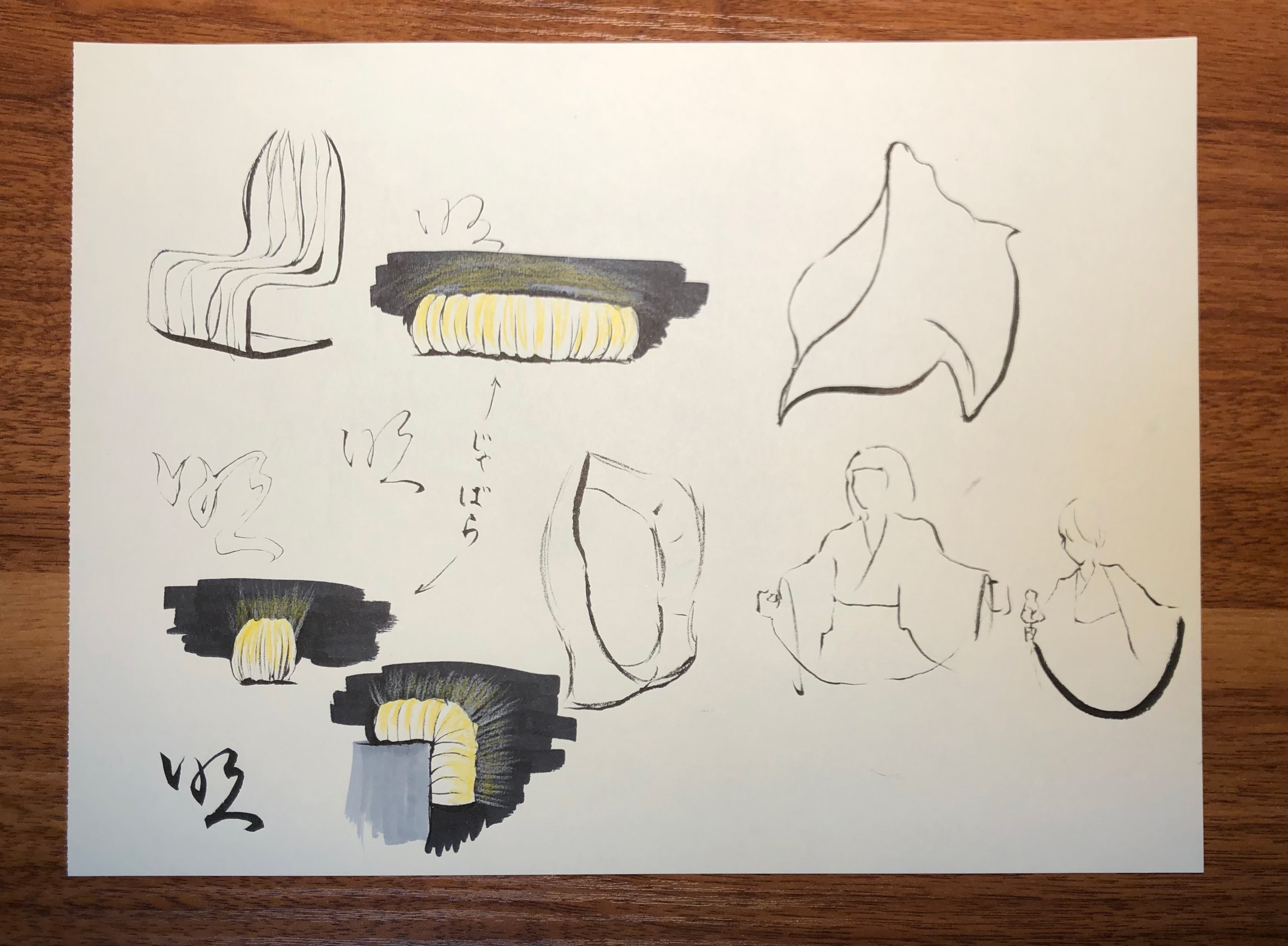

大学4年生の1年間を使って取り組む卒業制作は、学びの集大成。作品の完成まで、試行錯誤の日々が続いたそうです。完成した「一筆日記」からは想像もつきませんが、一筆日記にたどり着くまでには正真正銘の紆余曲折があったようで、当初は漢字パズルを作ろうとしてみたり、デジタルに振り切って書道体験VRにチャレンジしてみようと思い立ってみたり。いろいろな角度から書にアプローチしていくつものプロダクトを考えたこの時間こそが、実は卒業制作の肝であり、欠かせないプロセスだったと話します。

「一筆日記」にたどり着くまでの試行錯誤。漢字パズルの試作。

VRで書道体験。

「卒業制作前半の半年間は、リサーチに費やしました。教授をはじめいろんな人に話を聞いたり、書物を調べたりしながら、さまざまなアイデアを考えて試作を重ねました。最終的にはまったく別の形になりましたが、漢字パズルは友人たちがゲーム感覚で楽しんでくれましたし、書道体験VRは書を鑑賞する魅力をデジタルの画面を通して分かち合うことができて、かなり盛り上がりました。面白いものを作れば、書を楽しんでもらえる、という確かな根拠を手にできたことは作品を考えていく上で非常に自信になりました」

課題に対して安易な解決策に飛びついてプロダクトを作るのではなく、課題を深く捉え、じっくりと調べて、試し、ベストを徹底的に探る。

それは美大で学んだモノづくりへの姿勢でもあります。

「知れば知るほど、調べれば調べるほど発見があり、視野とアイデアが広がりますし、プロダクトへの理解と思考が深くなります。そのためにリサーチ期間を大事にしているのですが、決めているのはなるべくゴール(プロダクトの形)を決めずに走り出すこと。ある程度目安をつけてしまうと広がらず、よい結果につながらないと学び、さまざまな可能性を模索するようになりました。なんでもやってみますし、どんどん人にも会います。過去の課題では見ず知らずのアメリカ在住の日本人の方にコンタクトをとって現地の“リアル”をリサーチしたことも。ネットの情報や一般的なイメージとはまるで違う現地の生の情報を得られたことで、想定していたものとプロダクトの方向性がガラっと変わったんですね。実際に人と話す大切さを認識しました。人と出会い、言葉を交わすことによって、いっそう人に喜ばれるプロダクトになる。その確信があったから、卒業制作でも、初対面の先輩を訪ねようと思えたんです」

03自分が本当に「ほしいもの」は、きっと誰かの「ほしいもの」になる

プロダクトとは製品。

その先には必ず使い手がいて、他者の存在なくしてプロダクトデザインは成り立ちません。

使い手がほしいもの、作り手であるデザイナーが作りたいもの。このふたつが重なるものを作るのか、もしくは使い手の使いたいものを追求すべきか。軸足の置き方、軽重のバランスに悩むこともしばしばあるそうです。

「卒業制作でも最初は『どういうものが求められているのか』と使い手に軸足をおいた目線で考えていったのですが、あるとき教授から『デザイナーがほしいものじゃないと、誰もほしくないよ』『自分が書道に感じる気持ちを大事にすればいい』と助言をいただいて、本当にそうだとすっと腑に落ちたんです。あなたの気持ちを考えて、あなたのために作りましたといわれても、デザイナー自身がほしくないものだったら結局は魅力が伝わらないですよね。果たしてこのプロダクトを自分がほしいかどうか。この視点が本当に大事だな、と」

それ以来、自分が感じている書のよろこびを、どう人に伝え、他者によろこんでもらえるものにしていくかというふうに視点をチェンジ。

「彩りを演出する予定だったボトルデザインも、自分にとって書道は白黒の世界の方が良いと思ってシンプルなデザインに。日記帳の表紙を藍色にしたのは、書を書くときの凜とした気持ちから。インキを溜める部分は、すずりをイメージして有機的なラインを大事にしました」

そうして出来上がったのが、造形も使い心地も、二唐さん自身が心からほしいと思える「一筆日記」。大学の教授方や数多くの友人、卒業制作展を訪れた一般の方々など、いろんな人に見て使ってもらうと、「可愛い!」「書道って楽しい」「商品化したらほしい」と、うれしい言葉が次々と届きました。

卒業制作展での様子。

「自分自身が作りたいもの、ほしいものでも、考え方と作り方次第できちんと人に届くんだと自信になりました」

04学生から社会人へ。デザイナーとして、変わらない想いを胸に

一筆日記は世界にひとつ。ちなみに、もし商品化するならおいくらにします?

「うーん、どのくらいいただいていいものでしょうか?(笑)私が使っている筆の値段ぐらいかなぁ」

とニコリ。いつか量産できる機会があれば、書道の楽しさを教えてくれたお父様や、高校時代の部活の恩師に贈りたいと微笑みます。

「自分を表現するアートより、誰かを想って作るデザインのほうが、想像力も制作意欲も湧くということを高校時代に発見して、プロダクトデザイン科に進みました」

そう話してくれた二唐さんにお話をうかがったのは3月31日。

学生から社会人へと新しいページをめくる、まさにその瞬間でした。

「今後は就職先の企業で、プロダクトだけではなく、WEBをはじめ幅広い分野のデザインに取り組んでいく予定です。こういうものがほしい、と考える人は多いですが、その先を考えて実際の形にできることがデザイナーの魅力。仕事としてのデザインは発注者やクライアントがいるものですので、好きなものばかり作れるわけではありませんが、人のためのデザインが好きな自分とは相性がよい仕事じゃないかと楽しみにしています。『モノよりコト』と体験のデザインが注目を浴びたり、持続可能性といったキーワードが多く聞かれたり、デザイン観も変化していく時代ですが、『自分が良いと思うものを、人のために作る』。卒業制作を通して学び、つかんだその気持ちはいつまでも大事にしていきたいですね」

二唐 彩乃(にから あやの)

多摩美術大学在学中はプロダクトデザインを専攻してデザイン思考やリサーチといったデザインの基本からプロダクトの制作手法までを学び、多岐にわたる制作に取り組む。集大成となる卒業制作では自身が幼い頃から親しんできた書道がもつ豊かな表現世界を、誰でも気軽に楽しめるよう企画したプロダクト「一筆日記」を制作。書と人の距離を近づけるアイデアと工芸品のような造形美が好評を博した。

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする