ぺんてるの山田です

描くのをやめた人生に、「もう一度」を。大人のための「アートクレヨン」が描き出すものとは

こんにちは、ぺんてるの山田です。

10年来、崇拝してきた映像作品が、先日完結を迎えました。原作はすでに完結しており、ある程度の心構えはできていたものの、これでいよいよ最後なのだなと思うと、こみ上げてくるものがありました。いっそ観なければ、自分の中で永遠に終わらない物語になるのではとも思いましたが、結局正座待機してリアタイ鑑賞していました。

その余韻に浸りつつ、10年間を振り返ってみたとき、作品の内容だけではなく、それにまつわる個人的な体験が、次から次へと思い起こされました。人生で初めてあそこへ行ったなとか、あれを買ったなとか、あの人と出会うことができたなとか。この作品がなければ、知りえなかったことがどれだけあるか、改めてその存在の大きさを実感しました。

なんであれ、趣味は世界を広げるものです。それ自体から得られる栄養のほかに、付随して、もっと大きなものが変わっていく。

ということで、今回は、描くことをやめた大人が「もう一度、描きたくなる」という触れ込みの「アートクレヨン」のお話です。

はたして、だいぶ前に絵を描くことをやめた人間が、アートクレヨンで、アートを描けるのか。

この記事の最後に、明らかにしたいと思います。

01最後に絵を描いたのはいつ? 描くことをやめた人間の本音

文具メーカーに勤めているというと、「じゃあ字や絵が上手いんだね」と言われる。業界あるあるだ。以前にも書いたように、これは誤解である。当社の入社試験に、デッサンや書写の実技はない。

もちろん、もともとそういったものを嗜む人間が、好きが高じて入社するというケースはある。日頃から書や絵に親しんでいれば、それを生み出す道具にも関心が向くし、メーカーになじみを感じ、門戸を叩いてみようという気にもなる。平均よりは、書く・描くことが得意な人間が集まりやすいという傾向はあるだろう。

だが、誰もがみな、そうであるとは限らない。私のように、平均よりも字が下手で、本音ではできるだけ手書きをしたくない、すべてのコミュニケーションをチャットツールでまかないたい社員だっているのだ(※個人の見解です)。

手書き文字との因縁は、以前にしつこく書いたので、詳しくはそちらを参照してほしい。

それでは、お前は絵のほうはどうなんだというと、字と比べればまだまし、といったところであろうか。

思い返すと、習字の成績はさんざんであったが、図工や美術ではそのようなことはなかった。授業はいつも楽しみであったし、暇な時には裏紙に絵を描いて遊ぶなど、文字とちがって、絵を描くことは、おおむね楽しいこととして記憶されている。

などと、過去形で語っていることからもわかるように、私が絵を描かなくなって久しい。描いていたのは、遠い昔の話だ。

社会人になり、字を書く機会も減ったが、絵を描く機会も減った。時折、社内で手に入れた製品を使って簡単な絵を描くことはあるが、製品特徴を理解するための試し書き程度であり、あくまでも仕事の一環である。自分のために絵を描くことは、久しく、していない。

そして、世の中には、同じような人々も多いのではないかと思う。最後に絵を描いたのはいつだったか、思い出してみてほしい。

「お絵描き」は子どもにとっての代表的な娯楽のひとつであって、頼まれなくても描くし、描いてはいけないところにも描いてしまうくらい意欲的に創造性を発揮するものである。動物が好きなら動物を、乗り物が好きなら乗り物を描くことで、自らの愛を表現し、好きが高じて文集に「将来の夢:漫画家」と書く小学生は少なくない。実際、私もそのひとりであった。それを実現するための行動を何ひとつやり遂げなかった結果、今は専ら、鑑賞する側になっている。

いつから絵を描かなくなった、という明確な時期や原因は記憶にない。何かきっかけとなる大きな出来事があったわけではない。ただ、少しずつ遠ざかって、いつの間にか、やめていた。

なぜ描かないのかと問われれば、描く理由がない、というのが第一にくるだろうか。

いつしか、人は何をするにも、理由を求めるようになる。後先を考えずに行動できるのは子どもの特権で、大人になるとそうはいかずに、限られたリソースで最大のリターンを考えて行動するようになる。損得を計算し、何らかの意味があり、価値になると考えるからやるのであって、そうでないなら、無駄でしかないと判断する。良くも悪くも、未来への見通しを持つがゆえの変化である。

絵を描くことのリターンは、わかりづらい。わからないから、やろうとも思わないし、やらないから、わからないままになる。正直いって、私もよくわかっていない。

大人になれば、子どもの頃よりもできることが増える。かつては、そう信じていた。しかし、いざ大人になってみると、子どもの頃のほうがいろいろとやっていたような気がする。スポーツもキャンプも楽器も、絵を描くことも、やめてしまって久しい。

まあ、子どもの頃はとにかく何もかもが新しい経験に満ちているわけで、その中から好みや向き不向きによって取捨選択し、行動パターンが決まってくるから、成長するにつれてバリエーションが減っていくのは自然なことではある。

できることは増えたはずなのに、やっていることは減っている。増えたことといえば、仕事と自炊とスマホいじりくらいか。書いていて涙を禁じえない、わびしい人生だ。

もう少し意識が高ければ、趣味や自己啓発に勤しむのであるが、水は低きに流れるものである。いつしか、絵を描くのは、高尚な趣味という位置づけになり、手の届かないものになってしまった。

そんな、描くことをやめた、私のような大人に向けて開発されたのが、アートクレヨンだ。

02大人×クレヨン。ぺんてるがつくる異色の画材「アートクレヨン」

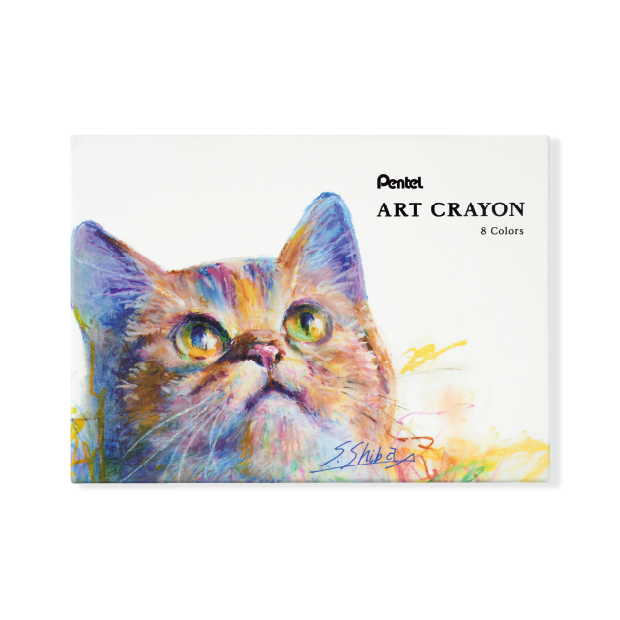

アートクレヨンは、「大人のためのクレヨン」として開発された、ぺんてるの新しい画材だ。

画家であり人気YouTuberとして知られる柴崎春通先生との共同開発で、2023年11月から2024年2月まで、ぺんてる初のクラウドファンディングを実施し支援を募っている。これまでの、ペペルル印のぺんてるくれよんから想起される、懐かしい・子どもの・昔ながらの・定番の、といったイメージからすると、異色の存在だ。

もちろん、これまでにもぺんてるには、大人向けと銘打った画材はあって、「ヴィスタージュ 大人の水彩パステル」や「ヴィスタージュ 水彩スティック」、「専門家用パス」などがそれにあたる。しかし、クレヨンでそれに類するものはなかった。

額縁に入って飾られているアート作品として、「パステル画」は思い浮かんでも、「クレヨン画」は想像しにくい。クレヨンで描いた絵といえば、幼稚園や小学校で展示されているものというイメージが強い。この違いは何だろうか。

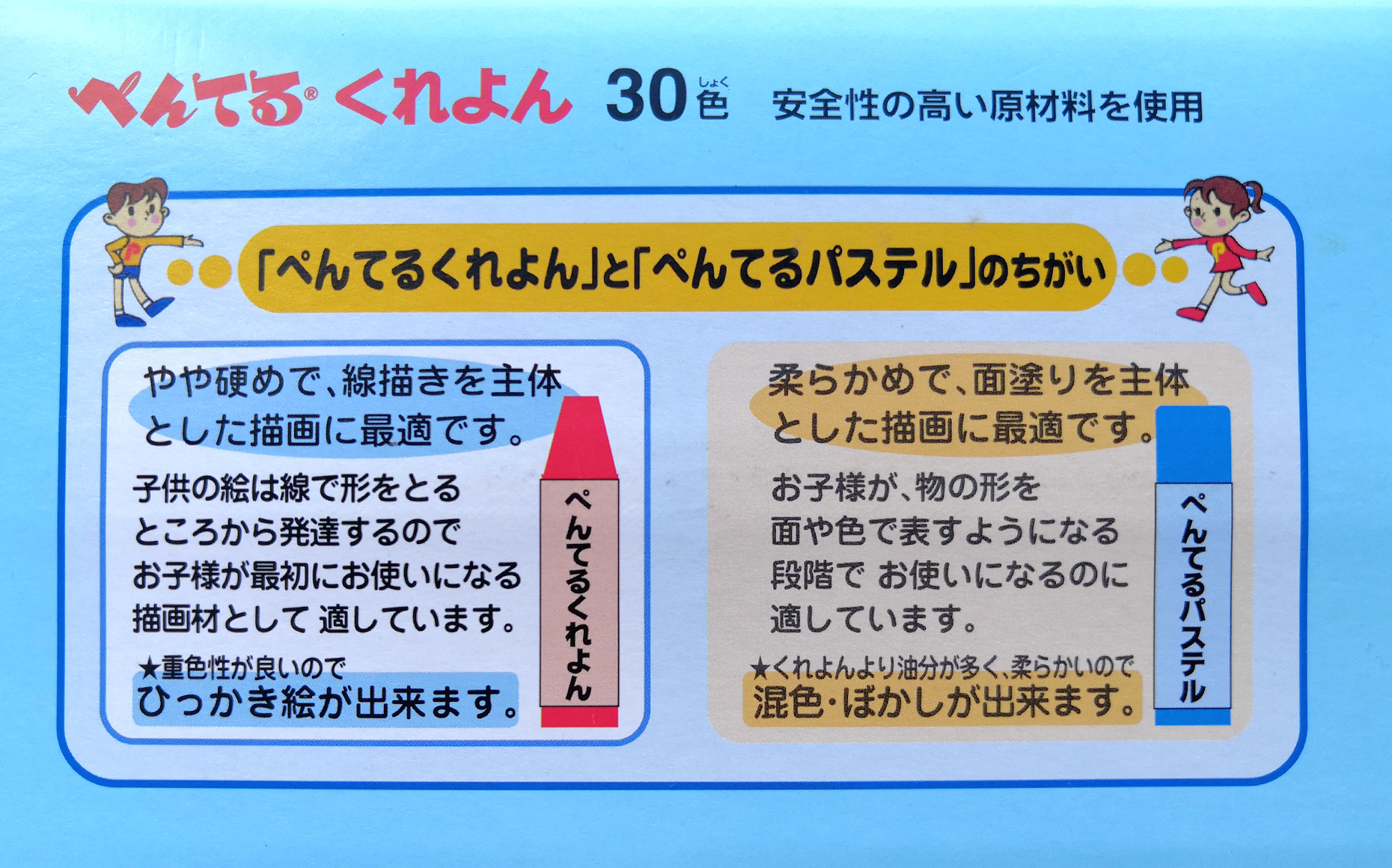

クレヨンとパスは、ともに固形描画材と呼ばれるカテゴリの画材であり、セットで語られることが多い。実のところ、両者の材料自体はほぼ同じであり、配合の違いによって区別される。ワックス分が多めのクレヨンは硬めの描き心地で線描きに向いており、油分が多めのパスは柔らかめの描き心地で、面塗りや混色に向いている。

そんなわけで、幼児がまず使うのはクレヨンで、成長したらより複雑な表現ができるパスを使うことがおすすめである。と、新入社員研修で教わったし、製品パッケージにも書いてある。

なお、私が小学校で使っていたクレヨンとパスは、ぺんてるではない、といえばだいたい見当がつくであろう、某競合他社のものであったことをここに告白しておく。おなじみのぺんてるくれよんを、私は使わずに育った。なじみも何もない。

ついでに、えのぐも、全芯色鉛筆も、そちらのメーカーのものだった。私にとって、ぺんてるとはシャープペンの会社であり、画材のパッケージに用いられるぺぺとルルのキャラクターも、入社するまで認知していなかった。

小学校では、前述のようなクレヨンとパスの違いを教わったのかもしれないが、何も覚えていない。同じようなものなのに、どうして2つも用意しなくてはいけないのか、かさばって面倒だななどと思っていた。

ただ、パスは描き心地がなめらかでよく伸び、紙への乗りが良い感じがして、クレヨンより好んで使っていた気がする。周りもそんな様子だった。背伸びしたい年頃ということもあり、クレヨンはもう卒業だよね、というような共通認識があった。

誰しも通る道ではあるが、そこにとどまり続けることはなく、次の段階へと進む通過点で、限られた期間だけ使うもの。クレヨンは、一般にそのような位置づけであるといえよう。

大人と、クレヨン。あるいは、アートと、クレヨン。その組み合わせは、およそメインストリームとは言えない。

ちなみに、ぺんてるでは「クレヨン シェアパック」なるものを出していて、これは12色が各12本入った大容量セットであり、グループで共有して使うことを想定したものだ。幼稚園のほか、シルバー施設のアクティビティで使うのもおすすめ、という宣伝文句である。想定されるクレヨンユーザーは、そのいずれかなのだ。中間に位置する層は、ぽっかりと空いている。

まあ、日々の生活に追われる社会人に、クレヨンで絵を描こうよと提案しても、何をのんきなことを言ってるんだと思われて終わりだ。私だって、そう言われたところで、よし描こう、とはならない。

絵を描くという行為への敷居は、身近に画材があるメーカー社員にとってすら、それほどに高い。もちろん、描くの大好き、任せとけ、という社員もいる。ただ一方で、謙遜もあろうが、絵心がないから、絵が下手だから、と言って、辞退する社員を見たことがあるのは確かだ。

文具メーカー社員だからこそ、気軽には描けないという事情もある。ここで下手なものを描くわけにはいかないと、必要以上に気負ってしまうのだ。私が決して文字を公開すまいとしているのと同じだ。この複雑な立ち位置を、わかってもらえると嬉しい。

03「そうはならんやろ」アートクレヨンという未知との遭遇

そんなわけで、クラウドファンディング開始の少し前、アートクレヨンのサンプルを入手した私は、悩んでいた。

想像してみてほしいが、紙とクレヨンを渡されて、さあ、自由に描いてみろと言われて、すぐに描き出せるだろうか。私にはできない。お題があるならまだしも、自由にと言われたら、何を描いていいのか、わからない。

子どもの頃は、そんなものはいらなかった。描きたいものが次々と浮かんだ。何を描こうかと考えることもなく、手を動かしていた。

いつからだろう、何を描くか、うまく描けるか、そればかりを気にするようになったのは。

とはいえ、そんなことも言っていられない。幸い、アートクレヨンの特長については開発陣から事前情報を得ているので、それを実際にやってみるとしよう。ウォーミングアップである。

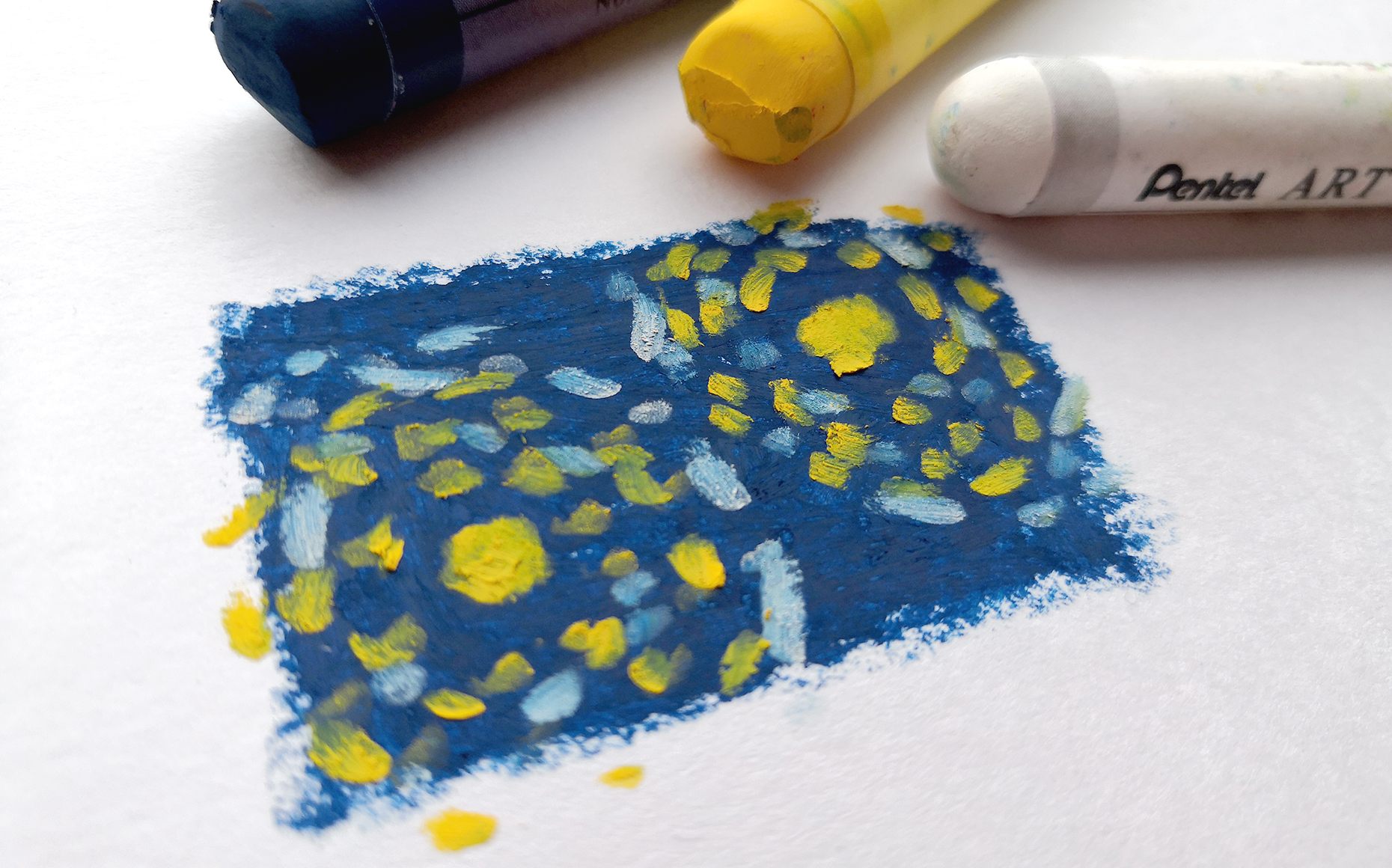

8色のアートクレヨンを前に、とりあえず、重色を試してみる。まずはブルーで下地を塗り、その上に、点々とイエローやホワイトを散らす。なるほど、下地の色に埋もれることなく、はっきりとした発色である。やや暗いブルーと鮮やかなイエローの対比が良い。色の印象から、ゴッホを連想しなくもない。

この色というのも、正式には「プルシャンブルー」「ディープカドイエロー」であり、いわゆるクレヨンの定番色「あお」「きいろ」とは一味違う色をしている。そのせいか、少し塗っただけでも、なんとなく学童用とは異なる雰囲気を醸し出し、これが新しい画材であることを感じさせる。

次に、混色である。一般にクレヨンでは、色を混ぜたりぼかしたりという発想はあまりないが、どうだろうか。乾ききっていないボールペンの筆跡を擦ってしまったときのように、ビャッとなってしまわないだろうか。

半信半疑で、塗った上に指を乗せてみる。思えば、何かを描いた上から指で触れるというのは、あまりしたことがなかった。絵は画材だけで描くものであって、紙や手を汚さないように、直接触ることはしないものという認識だった。

そんなことを思いながら、擦ってみる。すると、輪郭がぼやけて、ふんわりと柔らかな色がついていく。いわゆるパステル画の表現である。色鉛筆の芯を削って粉状にし、ティッシュでこすったときにもこういう風に描ける。私も中学生の頃、手軽な疑似パステル画としてよく使っていた手法だ。

しかし、クレヨンでこのような表現をしたことはない。しようとも思わなかった。

こんなにはっきりと、ぺっとりと乗せても、指で擦り広げると柔らかなグラデーションになる。どういうことなのか。正直、意味がわからない。

2色を並べて塗って、間を指で擦れば、柔らかく混ざり合って、新たな色のグラデーションが生まれる。その一方で、色を重ねれば鮮明に発色する。一度、暗い色を塗ってしまったら、もう明るくはできないはずなのに、上から白くハイライトを入れることができる。

これまで自分が当たり前のように抱いていた、絵やクレヨンの常識が、軽々と覆されていく。これは、私の知るクレヨンではない。未知の画材だった。

そんな未知の画材に触れたことで、かつて絵を描いていた頃の心持ちが蘇ったのだろうか。

創作意欲を刺激された私は、その辺にあったりんごを机に据えると、アートクレヨンを手に、画用紙に向き合っていた。

ときに、私がぺんてるコーポレートサイト内マガジンで連載を始めて1年が経過したが、広く世の中にぺんてる製品をおすすめするという使命がありながら、筆記見本というものが、めったに出てこない。筆記性能を語る場合にも、本体写真こそあれ、実際に書いたものを積極的に載せることはしていない。

それは、字が下手という事情のほかに、筆跡から性格を分析されたり個人が特定されることを避けたいという背景がある。同様に、絵からも精神状態を分析できるとも聞くので、実際に描いたものを載せることはためらわれる。

とはいえ、画材の話をしていて、絵の一枚もないというのは無理があるし、せっかくページを開いてくれた方に申し訳ない。スペックをいくら語っても、そんなことはAIに聞けば教えてくれるわけで、実際どうなのかをリアリティをもってレポートできるのが、実体を持つ人間としての強みである。私もAIに仕事を奪われたくはない。

そこで、今回は例外的に、あまり分析の余地がないシンプルなモチーフで、事例を載せることとしたい。

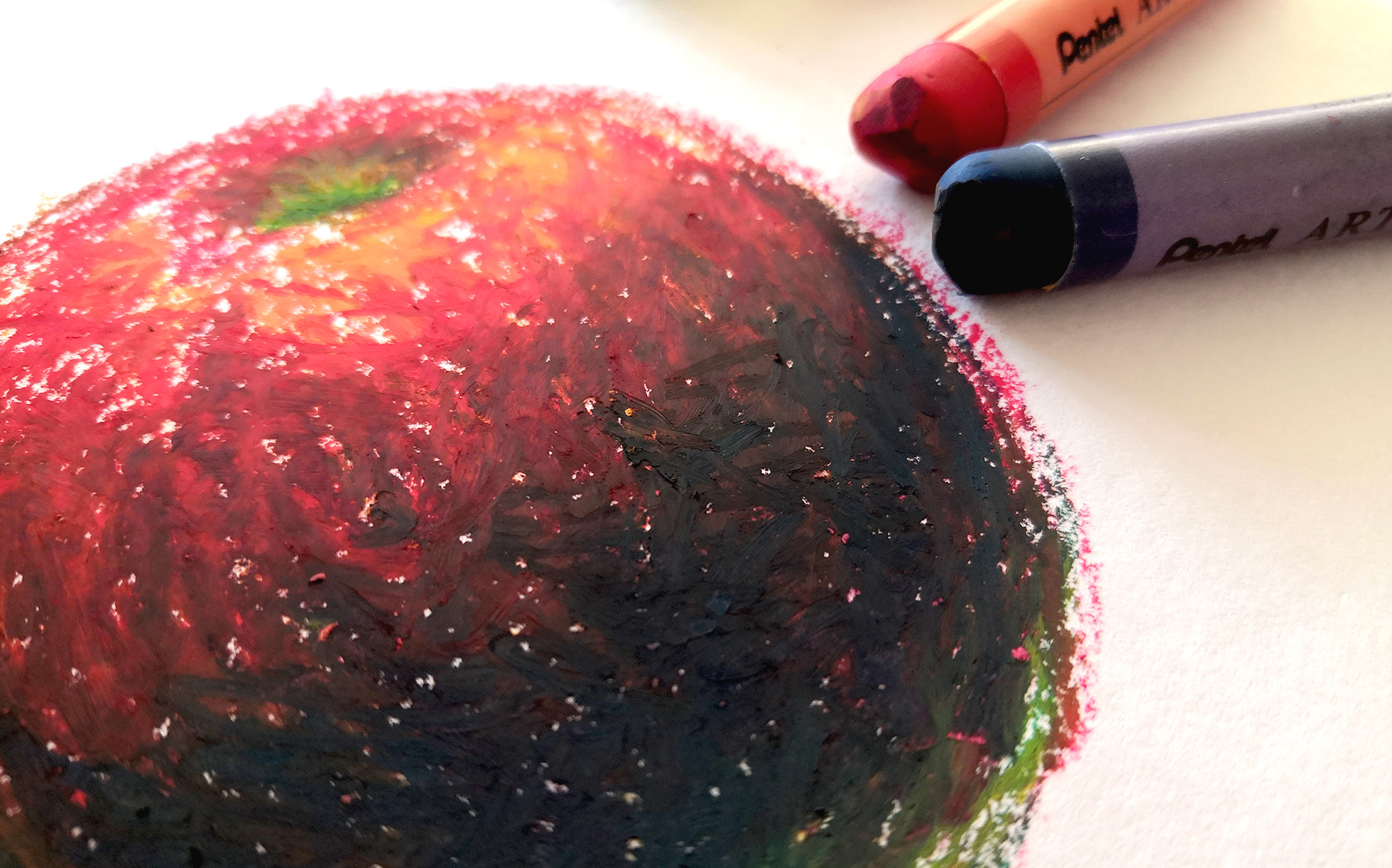

いろいろあって、描いたのがこちら。

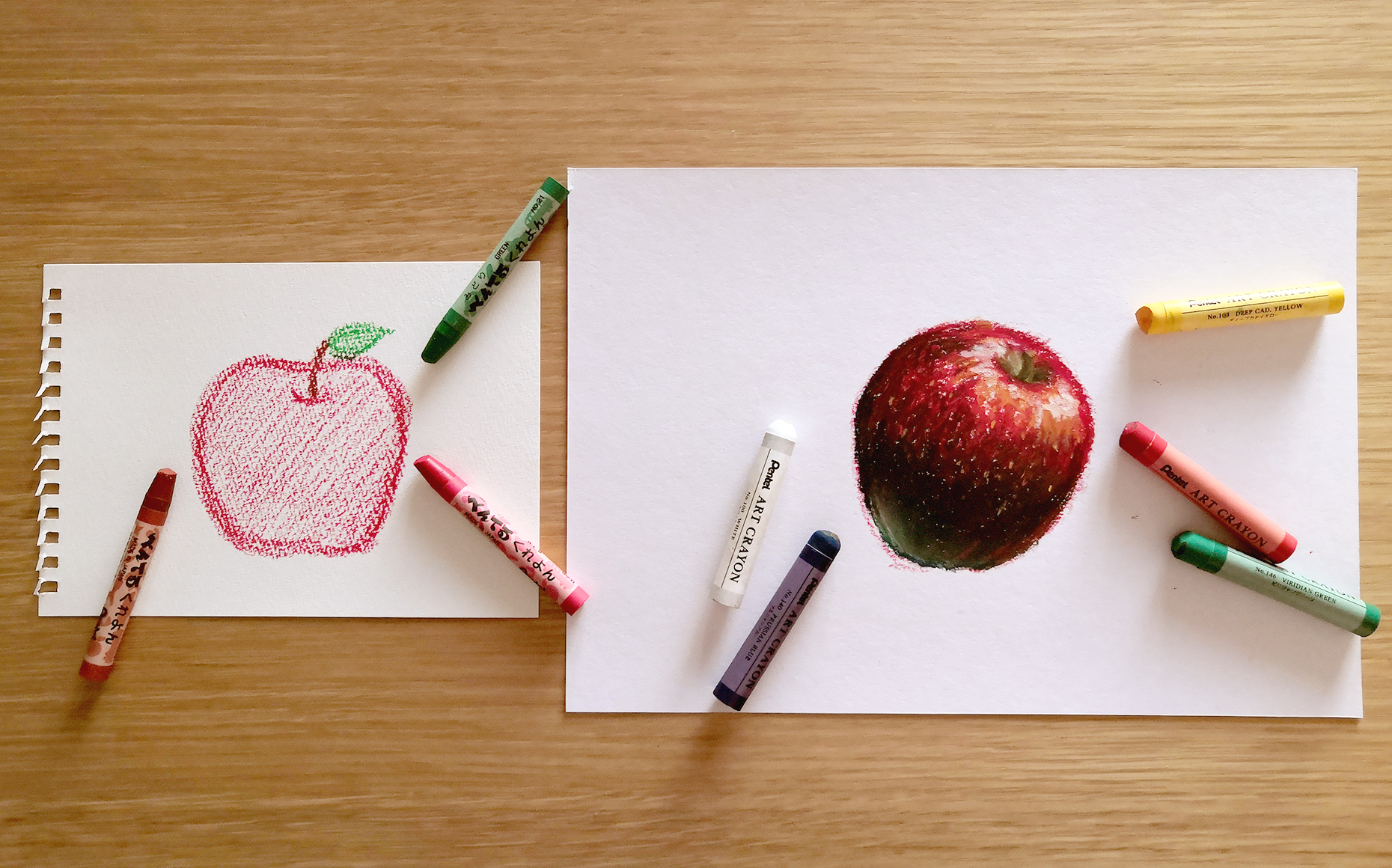

ぺんてるくれよんで描いたりんご(左)、アートクレヨンで描いたりんご(右)

「そうはならんやろ」である。

詳しくは後述するが、まず断っておくと、これはよくある比較宣伝のように、左の絵を描いていた人間が、アートクレヨンを手にするや、右の絵を描けました、ということを示しているのではない。

こういう比較やビフォーアフターを見るたびに、制作側にとっていかに都合の良い部分を切り取って加工するか、技術の見せどころを感じてしまうのだが、実際、作り手の意図が入り込んでいる時点でそれは中立な結果ではないし、使う道具を変えたからといって、見違えるほど劇的に作風が変化することはない。アートクレヨンを手にしただけで、天啓がひらめいてアートが描けました、などということは、残念ながら起こらなかった。

正確にいえば、左は何も考えずにクレヨンで描いたりんごで、右は、柴崎先生の動画を見ながらアートクレヨンで描いたりんごだ。

動画を一時停止しつつ、時折差し込まれる、「はい」「ねっ」という優しい呼びかけに癒されつつ、描くのに1時間以上かかっているし、実物のりんごを見て描いたというよりも、動画のりんごを真似て描いたといったほうが正しい。手本通りに描くのだから、そりゃあ、それなりに整ったものが描けるわけである。

画材ではなく、柴崎先生の効果じゃないかと言われれば、そのとおりである。そもそも、この動画で使用されているのは、アートクレヨンではない。既存の「ずこうクレヨン」だ。どんなクレヨンでも、きっと、同じようなりんごは描けることだろう。

しかし、私はやはり、アートクレヨンだから描けたのだと言いたい。それはなぜか。別に、画材の性能がどうのという話ではない。そうではなく、描く以前の段階の話になる。

アートクレヨンを手にしなければ、私はそもそも、りんごを描いてみようと決意することすらなかったからだ。

仕事柄、クレヨンは身の回りにいくらでもある。柴崎先生の動画も、以前から存在を知っていた。りんごは近所で売っている。描こうと思えば、いつでも描ける環境は整っていた。

しかし、やってみようとは思わなかった。動画を見ても、すごいなあ、と思うばかりで、自分も描いてみようとは思わなかった。

なぜなら、自分はそのクレヨンを使ったことがあって、しかし、そんな風には描けたことがなかったからだ。柴崎先生がすごいのであって、自分にはできないと、やる前から決め込んでいた。試してみることもせずに、クレヨンについて、知った気になっていた。

自分はそれをもう知っている、と思い込むことは、おそろしい。

それ以上を求めなくなる。たとえ、それに反する事実を見せられても、にわかには信じられなくなる。それは例外だのなんだのと理由をつけて、改めて確かめてみることすら、しようとしない。

これまで自分が信じてきたことを覆されることへの、怯えがあるのかもしれない。かように、人間が一度抱いた認識を変えることは、容易ではない。

だから、アートクレヨンがしたことは、まっさらな気持ちで、初めて画材に触れる機会をくれたことだ。

アートクレヨンのことは、まだ何も知らない。だから、自分にできるかどうかも、やってみなければわからない。

それに、このアートクレヨンなら、もしかしたらと思った。これまで抱いていた、クレヨンや絵の常識を覆したように、何か、これまでできなかったことができるのではないかと思った。

描いてみよう、と初めて思った。そして、実際に描くに至ったのである。

04絵を描くとは、何だったか。描くよろこびを、もう一度

風景や人物画はハードルが高いが、りんごを描くなら、なんとかできそうな気がする。そんな安易な気持ちも、なかったと言えば嘘になる。

慣れ親しんだ身近な果物。シンプルな形に、鮮やかな色。爽やかな香り。酸味と甘味の絶妙なバランス。皮を剥いたこともあるし、人生で何度か、ラクガキで描いたこともある気がする。

きほんのきであり、いろはのいであり、AppleのAだ。

それでありながら、これを描く前と後とでは、自分の中のクレヨン観は、まるで別物になっていた。描きながら、幾度となく、これまでの認識を改めることとなった。

クレヨンは、線を描くもの。単色をそのまま使うもの。強弱をつけるものではなく、均一で、一度描いたら終わり。そう思い込んでいた。

しかし、アートクレヨンは、圧倒的に、「塗る」ものだった。

最終的には、この密度である。これほどになるまで、クレヨンを塗ろうとしたことは、これまでになかった。

紙の目を残すことなく、何度も重ねて、厚く塗りつぶす。このとき、凹凸の顕著な画用紙だと、塗りつぶすのに必要なクレヨンの量が多くなって大変ということもあり、今回は比較的平滑な紙を用いている。

クレヨンといえば、画用紙の凸凹を感じながら描くもの、紙の目を残すもの、というイメージが、覆される。むしろ、塗ってからが本番だとさえ感じた。

一度塗った上にアートクレヨンを塗り重ねると、なめらかに滑るようにしながらも、しっかりと色が重なり、なじんでいく。どこまでも伸びが良く、ボロボロとカスが出たりしない。まるで、紙面で固体から液体に変化したかのようだ。スティックのりを往復して塗っている感覚に近いだろうか。これが、とにかく心地よい。

そして、驚くべきは、色である。

一通り全体をカーマインで塗った後、明るい部分にはディープカドイエローを、暗い部分にはプルシャンブルーを、塗り重ねる。特にブルーを乗せる際には、せっかく塗った色が覆い隠されて大丈夫なのかとやや不安になるが、思い切ってやってみる。やりすぎたら、またカーマインを乗せればよい。これを繰り返すうちに、両者はなじんで混ざり合い、いつしか新たな色が生まれている。

私は10年以上アナログで絵を描いていないので、画材のことは詳しくないし、デジタルでもたいしたものは描けないままフェードアウトした人間なので、適切な表現ができないのだが、なじみのあるペイントソフトでたとえて言うなら、不透明度高めのブラシで厚塗りをしているような感覚だ。下地の色を少し残しつつ、混ざり合った色で上書きされていく。スポイトツールで2点の色をとって、ときどき指先ツールも使いながら、少しずつなじませていく、あの感覚。順番が逆だが、あれはこういうことだったのかと、今になって理解する。

アートクレヨンの色展開は、現時点で8色である。8色しかないなら、限られたモチーフしか描けないのではないか。そう思っていた時期が、私にもあった。

水色がなければ、空は描けない。茶色がなければ、木は描けない。りんごを立体的に描くなら、明るい赤と暗い赤、少なくとも2本が必要になるはずだ。クレヨンはそうやって、用意された色の中から、適切なものを選んで塗るものであって、セットに入っていない色のものは、描けない。そういうものだと思っていた。

それは、まるで正しい答えを選べるかどうかを試験されているかのようだ。りんごは赤。誰が塗っても同じ色。それが正解であると。

しかし、すべてを赤で塗ればいいなら、それは作業だ。誰がやっても同じになるし、ペイントソフトなら、クリックひとつで一瞬にして塗りつぶせる。なぜ、わざわざ時間と労力をかけて、自分が描いているのか、理由を見出せないだろう。

自らの手を動かし、それがどう反映されるのかを、繰り返し試しながら観察し、濃淡をつけ、色を混ぜ、重ねていく。ときに指を使い、道具を使い、表現を模索する。それが、描くということであったはずだ。

そして、クレヨンであっても、それができるということを、アートクレヨンは示した。

何度も、何度も、塗り重ね、混ぜ合わせる。一度は塗った色が、また違った色に変化していく。手を加えるほどに、絵が、新しい表情を見せていく。

アナログ絵はデジタルとちがって、「Ctrl+Z」や「Command+Z」でやり直しができないものだし、特にクレヨンは、一度線を描いたら、取り返しがつかないものだというイメージがあった。失敗したら、別の紙に描き直すのが、当たり前だと思っていた。

こんな風に描くのは、初めてだった。

塗り重ねてもいい、削ってもいい、拭き取ってもいい。失敗してもいい。失敗したかと思っても、何度でも、削って、埋めて、描き直せる。

むしろ、失敗というものがない。思ったようにいかなかったら、失敗と決めつけてあきらめるのではなく、塗り重ねてみると、思いがけないものになったりもする。そのとき、失敗は失敗ではなくなる。

最後まで、何が失敗かなど、わからない。人生がそうであるのと、同じように。

失敗するのが怖い、という気持ちは、成長するにつれて身につけていったものだと思う。ある程度の年齢になると、もう子どもじゃないのだから、失敗はゆるされないのだと思うようになる。できるだけ、リスクを回避しようとする。周りに笑われないように。あきれられないように。変に思われないように。

それで、絵を描かなくなった。いつの間にか、自分がどう思うかではなく、他人にどう思われるかということばかりを気にするようになっていたのかもしれない。描くことの楽しさを、忘れてしまっていた。

かつては、知っていたはずだ。他人にどう思われようと、自分で納得のいくものが描ければいいのだし、描けなくても、それに挑戦することに意味があるのだと。

模索しながら、追い求めながら、描くこと自体が、よろこびになる。そんなことを思い出せたのも、アートクレヨンを手にしたからだった。

クレヨンならではの特性、それは、描くことのハードルの低さである。

おそらく、クレヨンは、誰もが手にしたことのある最初の画材だ。鉛筆やペンでも絵は描けるが、文字書きなどの用途からは切り離して、純然たる画材として、初めて触れるもの。

そんな、かつて触れたことのある、クレヨンのかたち。握って手を動かせば、その分だけ、そのままの色で、紙に塗りつけられていく。この上なく直接的で、シンプルなやり方。

そこには、素人も玄人もなく、誰も拒まない、やさしさのようなものがある。

うまく描かねば、という気負いが、ほぐれていくのを感じる。どう描いても、ゆるされるような、受け入れてもらえるような安心感のもとで、描くことにのめりこんでいく。

紙に最初に描くときと、塗った上に描くときの、異なった感触。平面に光と影が生まれ、立体感を感じられるようになった瞬間の驚き。ここにこの色を置いたらどうなるかという、工夫と発見。

まだ描ける。まだ完成じゃない。どうしたら、もっと際立たせられる?

ここにこの色を置いたら、混ぜたら、削ったら、どうなる?

探究したい一心で、手が止まらない。

そうして、最後にクレヨンを置いて、描かれたものを見たとき。絵を描いたな、と、久しぶりに思えた。

もちろん、反省点は多々ある。もっとこうすればよかったと思うし、次はこうしたいという思いもある。満足というには、まだ遠い。

しかし、絵を1枚描いたという達成感と、心地よい疲労は、確かなものだ。

「この部分は、絶妙な色が出せたな」「ここは立体感を表せている」そんな、ほんの小さな一部だけでも、納得のいくもの、あるいは、偶然にも想像以上のものが描けたことは、よろこびになる。自分も、なかなかやるじゃないかと思える。

そして、それは、描かない限り、得ることができないよろこびなのだ。

見ているだけと、実際にやってみるのは大違いだ。人が描くのを見ているのも楽しいが、自分の手元で出来上がっていくのを見るのは、何物にも代えがたい。

私がこうして言葉を連ねて説明しても、伝えられることはほんのわずかだ。もし少しでも興味が湧いたなら、ぜひ実際に手を動かしてみてほしい。

05アートクレヨンが描き出す、真のビフォーアフター

クレヨンは、線を描くもの。パスは、面を塗るもの。それぞれの性質によって得意分野があり、住み分けられている。

しかし、これは必ずしも、そうしなければいけないというものではない。あえてクレヨンで面を塗るから良いのだ、という考えもあろう。向いているとか適しているとかのスペックの話は、「やりたいかどうか」には関係がない。ガンガン書くためのシャープペンといえばスマッシュだとされているが、私にとって、一番筆が進むのはドットイー・ティントであるように。

決められた役割を越えた、その先に、新たな地平がある。

この2枚の絵は、私の中のクレヨンに対するイメージのビフォーアフターなのだ。小手先の技術がどうという話ではない。ものの見方が、捉え方が、解像度が、変わったということだ。

「クレヨンでりんごを描きなさい」と言われたら、きっと私は、左の絵を描く。なぜなら、クレヨンとは、そういうものだからだ。単純で、線描きに適していて、塗りは画用紙の目が白く残るくらいのもの。混ぜ合わせることはなく、単色で塗るもの。

水彩で描けと言われれば、紙の白地を残しながらグラデーションを活かした塗り方をして描くだろうし、鉛筆で描けと言われれば、陰影を強調して描くだろう。

クレヨンで水彩のように、油彩のように、マーカーのように、描こうとは思わない。

この画材を使うと、こういうものが描けるはずだという典型的なイメージが、はじめから存在していて、それに近づけるように、無意識に描いている。「クレヨンで描いたりんご」「水彩で描いたりんご」と聞いて思い浮かぶ、そのイメージは、これまでの人生で目にした数々の絵から、そういうものだと学習された結果だ。

しかし、「アートクレヨンで描いたりんご」には、まだ、共通のイメージというものがない。

それでどういうものが描けるのかは、誰も知らない。何も定められていない。

今は、この新しい画材で何をどう描けるのか、手にした誰もが模索している。だから私も、まっさらな気持ちで描くことができた。そして、クレヨンで描くりんごには、左のりんごもあれば、右のりんごもあって、どちらも自分で描けることを知った。

アートクレヨンは、私の中にあったクレヨンに対する固定観念を、打ち壊したのである。

実際に絵を描いてみたとき、自分がクレヨンのなんたるかも知らないままに、クレヨンを卒業し、幼稚なものとして見ていたことに気づかされた。クレヨンはこういうものだと決めつけて、単純な表現しかできないものだと思い込んでいた。画材メーカーに入社して、製品についての知識は増えたが、それゆえに、ますます一面的な見方が固定されていた。

なんと、もったいないことだろう。クレヨンにとっても、作り手としても、使い手としても、不幸なことだ。

限界を設定したら、それ以上のものは生まれない。これは、クレヨンに限った話ではない。分かった気になって、思い込んで、もう一度改めて見ようもしない、そんなものが、すぐ近くにもあるのではないか。そんなことを思った。

さて、クレヨンに対するイメージが変わったと述べたが、変わったのは、それだけではない。

最初は、柴崎先生の動画をまねして描いた。それでも、1枚描くと満足感と達成感があった。自分にもできるのだ、という成功体験。そして、もっといろいろなモチーフを描いたら、どうなるだろうかと思った。

近所の家の庭に、立派なみかんが実っていた。それを見て、私は自然と、アートクレヨンでどうやったら描けるかと思いめぐらせていた。まずイエローで形をとって、陰にグリーンを重ねて、ホワイトでツヤを出して、と想像し、わくわくした。早く実際に紙に描いて、そのようにできるのか、試してみたいと思った。

別に、それをSNSにアップして世界中の人々に見てほしい、といった思いがあるわけではない。それで何かをしようというよりは、ただ、描いてみたいと思った。

道端の花を見て、食卓の料理を見て、これを描いたらどうなるだろうかと、想像しているのだ。これまでの生活習慣には、なかったことだ。

チェスや将棋をやっていると、街中で目にする格子模様が盤面に見えてきたり、アクションゲームをやっていると、配置物や高低差をどう利用して移動するかをシミュレーションしてしまうようになったりするのと同じようなものだ。脳の中に、新しい回路ができるのだろう。私も最近話題の某ゲームの影響で、地下鉄の通路を歩いていると、「8番出口」の表示に注目してしまうし、天井や通気孔や扉やポスターや通行人に異変が生じていないか、気になって仕方がない。

ものの見方が、少しだけ変わる。ほんのささいなことで、それで劇的に何かが一変するというわけではない。ただ、日常に楽しみや彩りが増えるというのは、悪いことではない。

たった8色のアートクレヨン。ほかに、特別な道具は何も必要ない。思い立ったら、すぐに描き出せるし、今日はここまでと思ったら、すぐに片づけられる。描いていて、ぽろぽろと出てくるカスが気になることもない。その手軽さは、しばらく絵を描くことから離れていた人間にとって、意外にもちょうどよいのだった。

私は描くことをやめた人間だが、やめずに描き続けていたら、どうなっていただろうかと、時々思うことがある。都合の良い、ただの妄想だ。実際には、そうはならなかったのだから、空想してもしかたがない。

描くことをやめたからこそ、時を置いて再会したとき、改めてわかることもある。だからこそ、「もう一度、描く」という体験ができた。

「もう一度、描きたくなるクレヨン」

このキャッチコピーは、私のそんな体験から生まれた。

いつの間にか、描くことをやめていた人が、もう一度、描きたくなる。そして、一度描いたならば、もう一度、もう一度と、何度でも描きたくなる。そうやって、描くことで何度でも、自分をアップデートしていく。そんな意味を込めた。

使った人に、そう感じてもらえることを願っている。

06結局、アートは描けたのか?

遠い昔、小学生の頃とはいえ、漫画家を目指していた時期があるので、当時の思い出を語ると、かつて、漫画の描き方といった指南書には、つけペンの使い方が掲載されていて、おすすめは証券用インク、などと書かれていたものだ。

証券用インクがそもそも何に使われるインクなのか、当時の私には知るよしもなかったし、実はいまだに本来の用途で使われているところを見たことがないのだが、なんだか専門的でかっこいい、と思ったものだ。漫画用インクというものが、当時はまだなかったのか、一般的でなかったのか、なんにせよ、漫画なのに証券用、というところに憧れを感じた。

そもそも、○○専用というアイテム自体に特別感があってかっこいい上、それをほかの用途に転用していると聞くと、なんだかすごそうに感じる。こだわりあってのことだろうと思うからだ。学生時代、製図をするわけでもないのに、製図用シャープペンを使うことがステータスになっていたのと同じである。その辺りのことは、以前に専用か汎用かの話でも書いた。

順当にいけばこうなのに、そうではない、というのは、何か発見のようなよろこび、カタルシスがある。「裏技」がもてはやされるのは、そうしたわけだ。本当にそれが一番の技なら、むしろそれが表にきて正規の技になるべきではないかと思うのだが、裏技と言ったほうが魅惑的で、心を惹きつけるものがある。

それでいえば、クレヨンで油絵のような重厚な絵を描くというのは、今のところは「裏技」だ。「大人のためのクレヨン」「アートクレヨン」という言葉も、その意外性がフックになっている。

最初はそうして、物珍しさから興味を持ってもらえれば良い。だが、アートクレヨンを通して、少しずつ、クレヨンのイメージが変わっていったなら。

いつか、裏技が裏技ではなく、当たり前になる日が来る。

「クレヨンでこんな絵が描けるなんて!」

誰も、そんな風に驚くことがなくなる。昔は、クレヨンは子どものものだと思われていたんだよ、と語られるようになる。

そんな未来を、信じている。

冒頭の問いに戻ろう。それで結局、アートクレヨンでアートを描けたのか?

その問いには、「Yes」と答えよう。

ただし、それは、1枚のりんごの絵ではない。私が描いたアート、それはほかでもない、この原稿そのものである。

アートクレヨンは、私にいくつもの新たな視点をもたらしてくれた。絵やクレヨンの固定観念を壊し、描くよろこびをもう一度思い出させるのみならず、なぜ人は描かなくなるのかを考えさせ、同じ風景を見ても異なる見方があることに気づかせ、また、失敗をおそれない勇気を教えてくれた。

うまい絵を描くための道具、それだけではない。それは、目に見えてわかりやすい結果でしかない。その背景には、描き手自身の変化がある。得られた気づきを咀嚼し、己のものとすることで、これまでにない新たなものを生み出す力となる。

それを、絵にするか、文にするか、またはほかの何かにするか、方法は各々に委ねられている。そうして表現されたものを、アートとして、私たちは共有することができる。それに刺激を受けて、また新たなアートが創造されていく。

だから、これはアートクレヨンで描いた、私のアートなのだ。

Xでシェアする

Xでシェアする Facebookでシェアする

Facebookでシェアする LINEでシェアする

LINEでシェアする